👉この記事のポイント

- ダイレクトリクルーティングのメリット

ダイレクトリクルーティングのメリットでは、「求める人材に直接アプローチできる」、「潜在層を採用ターゲットにできる」、「採用スピードと精度を両立できる」、「採用ノウハウを蓄積できる」「最初から条件に合う人だけに会える」といった5つの主なメリットについて解説します。

- ダイレクトリクルーティングの手順

採用計画の立案からデータベースの選定、候補者のリサーチとアプローチ、面接、そして内定後のフォローアップまで、ダイレクトリクルーティングをスムーズに進めるための5つのステップをご紹介します。

- ダイレクトリクルーティングの成功事例

「Chatwork株式会社」と「株式会社ザイマックス」の2社の成功事例から、ダイレクトリクルーティングを成功させるためのヒントを探ります。

ダイレクトリクルーティングとは?

ダイレクトリクルーティングは、採用市場において近年注目度が急上昇している「攻めの採用手法」です。企業自らが求める人材に対して直接アプローチを行うこの方法は、従来の採用方法とは異なる独自の利点を多数持ちます。

本セクションでは、以下のポイントに沿って、ダイレクトリクルーティングの全体像をわかりやすく解説していきます。

- ダイレクトリクルーティングの定義

- 従来の採用手法との違い

- 注目される背景とトレンド

- 主要な手法の種類

- 導入企業の増加傾向

それぞれについて詳しく説明します。

ダイレクトリクルーティングの定義

ダイレクトリクルーティングとは、企業が求人媒体や人材紹介会社を介さずに、求職者や転職潜在層に対して直接アプローチを行う採用手法です。スカウト型採用とも呼ばれ、企業が候補者のプロフィールや経歴をもとに接触し、面談や選考へとつなげます。

従来の採用手法との違い

従来の求人広告や人材紹介は「待ち」の採用手法でした。一方、ダイレクトリクルーティングは「攻め」のスタンスを取るのが特徴です。具体的には以下のような違いがあります。

- 求人媒体に募集を出すのではなく、企業が候補者を探す

- 応募を待つのではなく、企業からスカウトを送る

- 潜在層(今すぐ転職意欲がない層)にも接点を持てる

この違いが、採用効率や精度の向上につながる要因です。

注目される背景とトレンド

少子高齢化に伴う労働力人口の減少や、優秀な人材の取り合いが激化する中で、企業はより効率的かつ柔軟な採用戦略を求められています。その中でダイレクトリクルーティングは、

即戦力人材の獲得や採用スピードの向上

に効果的な手法として注目されています。また、SNSやビジネス向けプラットフォームの普及により、候補者との接点を持ちやすくなったことも普及を後押ししています。

主要な手法の種類

ダイレクトリクルーティングには複数のアプローチ方法が存在します。代表的なものは以下の通りです。

- スカウト媒体(ビズリーチ、dodaダイレクトなど)を活用

- ビジネスSNS(LinkedInなど)を通じて接触

- リファラル採用(社員紹介)を積極的に促進

- 自社イベントや勉強会での直接接点

これらの手法を適切に使い分けることで、多様な人材層にリーチできます。

導入企業の増加傾向

ダイレクトリクルーティングを導入する企業は年々増加傾向にあります。特に、以下のような課題を持つ企業で導入が進んでいます。

- 求人広告では応募が集まりにくい

- 専門人材や即戦力人材が必要

- 採用の質を高めたい

結果として、従来の採用チャネルに依存しない「自走型の採用体制」を目指す企業が増えています。

ダイレクトリクルーティングとは?最新サービス比較や費用相場も紹介!

ダイレクトリクルーティングの5つのメリット

ダイレクトリクルーティングの最大の魅力は、企業が「本当に採用したい人材」に対して、自ら直接アプローチできることです。従来の「応募を待つ」スタイルから脱却し、採用戦略の主導権を企業側が握ることで、質・スピード・効率の面で大きな進化を遂げられます。

本章では、ダイレクトリクルーティングを導入することで得られる5つの主要なメリットを、具体例とともに解説します。

- 求める人材に直接アプローチできる

- 潜在層を採用ターゲットにできる

- 採用スピードと精度を両立できる

- 採用ノウハウを蓄積できる

- 最初から条件に合う人だけに会える

それぞれについて詳しく説明します。

求める人材に直接アプローチできる

ダイレクトリクルーティングの本質は、企業が自社の採用基準に合った人材を「選んで声をかけられる」点にあります。これは求人広告などの受動的な手法と対照的です。

たとえば、特定のスキルや業界経験を持つ人材をスカウト媒体やSNSで検索し、ターゲットを絞って接触することで、「採用したいが応募がない」というミスマッチを解消できます。採用の主導権を企業が持てる点は、他手法にはない明確な優位性です。

潜在層を採用ターゲットにできる

従来の採用活動では、求人に応募してくる「顕在層」が対象でしたが、ダイレクトリクルーティングでは、今すぐ転職を考えていない「潜在層」も対象にできます。これは大きな採用競争力になります。

潜在層は転職サイトに登録していないことも多く、優秀な人材が含まれている可能性が高い層です。定期的な情報発信や、カジュアルな接点を通じて、中長期的な採用パイプラインを構築できる点は、採用の質を高める上でも有効です。

採用スピードと精度を両立できる

「応募はあるが、面接後にミスマッチが多い」「採用までのスピードが遅い」という課題を抱える企業にとって、ダイレクトリクルーティングは有効な打開策となります。

スカウト時点で希望スキルや職歴、志向性などを精査できるため、面接設定までの時間短縮と、歩留まりの高い候補者との接点が実現します。これは採用チームの負担軽減にもつながります。

採用ノウハウを蓄積できる

ダイレクトリクルーティングは、スカウト文の作成、ターゲット選定、反応率の分析など、自社内でPDCAを回すプロセスが発生します。この繰り返しにより、組織として採用知見が蓄積されていきます。

外部エージェントに依存しない体制が整うと、採用力=企業競争力へと変化していきます。特に、スカウトのA/Bテストや、返信率のデータ活用などに取り組む企業では、再現性ある採用が実現しています。

最初から条件に合う人だけに会える

ダイレクトリクルーティングでは、候補者の選定から初期対応までを自社で行うため、最初から「自社が興味を持った人材」と対話ができます。つまり、最初の選考を自社が担うことで、ムダな面接や選考工数の削減にもつながります。

これにより、担当者の負荷はあるものの、選考にかける時間を「価値のある人材」に集中できるため、少人数精鋭の採用体制でも成果を上げやすくなります。

ダイレクトリクルーティングの3つのデメリット

ダイレクトリクルーティングはメリットが多い一方で、導入前に把握しておくべきデメリットも存在します。特に体制が整っていない段階で始めてしまうと、採用業務に支障をきたす可能性もあります。以下のような課題点を押さえ、現実的な対応策を講じることが重要です。

- 採用担当者の業務が大幅に増える可能性がある

- 短期間での採用には成果が出にくい

- 担当者のスキル次第で成果が大きく変わる

それぞれについて詳しく説明します。

採用担当者の業務が大幅に増える可能性がある

ダイレクトリクルーティングでは、スカウトの送信や候補者の選定、連絡、面接調整まで、外部任せだった作業をすべて社内で対応する必要があります。そのため、採用担当者の工数が急増しやすく、他業務に支障をきたすことも少なくありません。

採用専任者が不在の場合や、リソースに余裕がないチームでは、ツールの導入や業務分担の見直しが不可欠です。

短期間での採用には成果が出にくい

候補者と関係を築く時間が必要なダイレクトリクルーティングでは、今すぐ人材を確保したいという場面には不向きな場合があります。返信をもらうまでに日数を要することもあり、採用スピードを重視する企業にとっては課題となる可能性があります。

急募ポジションなどでは、求人広告や紹介サービスとの併用が現実的な対応策となります。

担当者のスキル次第で成果が大きく変わる

スカウト文の質や、初回対応の丁寧さなど、採用初期段階の対応力がそのまま候補者の反応に直結するのがダイレクトリクルーティングです。特にスカウトの文章がテンプレート的で魅力に欠けていると、返信率が大きく下がってしまうこともあります。

この課題は、ナレッジ共有やテンプレート整備、チーム内での振り返りミーティングなどにより、スキルの平準化を図ることで対策が可能です。

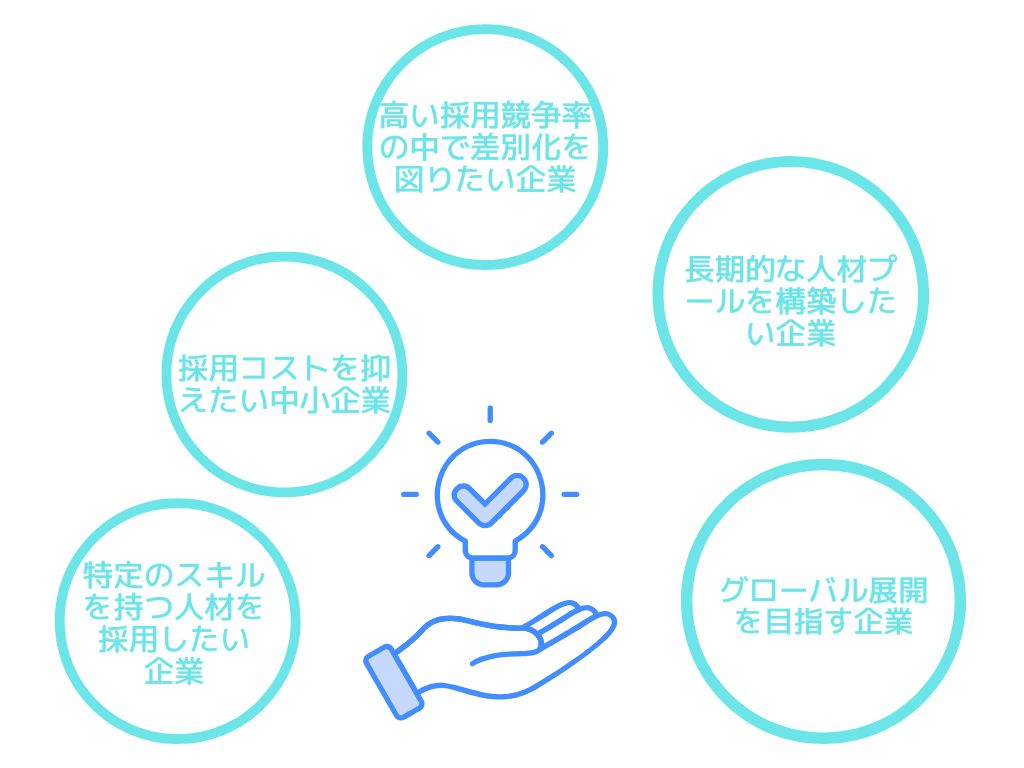

どんな企業にダイレクトリクルーティングが向いているのか?

ダイレクトリクルーティングは、あらゆる企業にとって魅力的な採用手法ですが、その効果を最大化するには、企業の規模や採用ニーズに適しているかを見極めることが重要です。

以下では、ダイレクトリクルーティングが特に効果を発揮しやすい企業の特徴や、向いている業種・業態について解説します。

特定のスキルを持つ人材を採用したい企業

ダイレクトリクルーティングは、専門性が高い職種や希少なスキルを持つ人材を求めている企業に最適です。エンジニアやデータサイエンティスト、デザイナーといった、通常の求人広告では応募が集まりにくいポジションでも、ターゲット人材に直接アプローチすることで、採用成功の可能性が高まります。

例: IT業界、バイオテクノロジー業界、デザイン会社など

採用コストを抑えたい中小企業

中小企業は大手企業に比べて採用にかけられる予算が限られているケースが多くあります。求人広告や人材紹介会社を利用するとコストが膨らむことがありますが、ダイレクトリクルーティングでは中間コストを削減し、効率的に採用活動を行うことが可能です。また、企業独自の魅力をアピールできる点も強みです。

例:地域密着型の企業、スタートアップ企業など

高い採用競争率の中で差別化を図りたい企業

競争率の高い業界では、求人広告を出しても目立たず、多数の応募者に埋もれるリスクがあります。ダイレクトリクルーティングでは、企業側から直接アプローチするため、候補者に自社の魅力をダイレクトに伝えることができます。他社との差別化を図り、優秀な人材を確保しやすくなります。

例:人気の外資系企業、スタートアップ、技術系企業など

長期的な人材プールを構築したい企業

採用活動は短期的な成果を目指すものだけではありません。ダイレクトリクルーティングを活用することで、すぐに採用に結びつかなくても、将来の採用候補となる人材プールを形成できます。採用活動の効率が向上し、必要なタイミングで適切な人材を採用することが可能です。

例:リーダー職や幹部候補を育てたい企業

グローバル展開を目指す企業

海外市場に進出する企業や、国際的な人材を必要とする企業にとってもダイレクトリクルーティングは有効です。LinkedInなどのグローバルなネットワークを活用することで、多国籍な人材にリーチでき、採用活動の幅を広げることができます。

例:多国籍企業、貿易関連企業、観光業界など

【2025年】新卒ダイレクトリクルーティングサービス徹底比較|費用や選び方を解説!

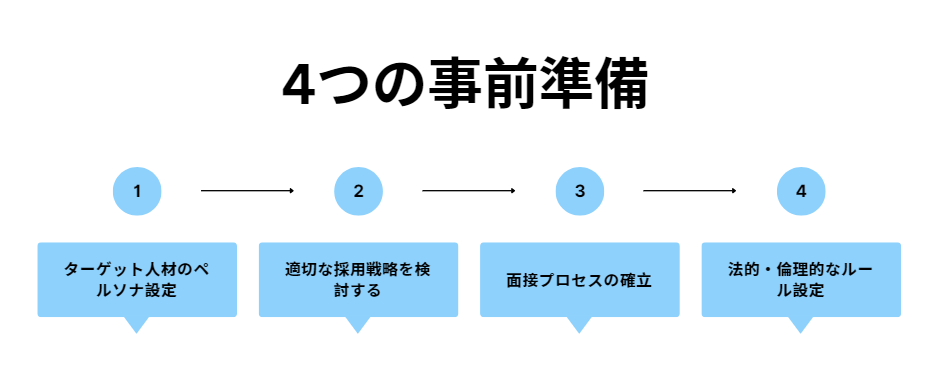

ダイレクトリクルーティングを始める前の準備

ここまでの解説でダイレクトリクルーティングを行うことで金銭的コストを下げる事ができる一方、人的コストが必要になることが理解できたでしょう。そこで、人的コストに対して効果を最大限発揮するためのダイレクトリクルーティングの事前準備について解説します。

それぞれについて詳しく解説します。

1. ターゲットのペルソナ設定をする

明確な採用ニーズが定義されることで、無駄なリソースを削減し、ターゲットを絞った効率的な採用活動が可能になります。人事と現場でのすり合わせを行うことで採用に関する認識齟齬が発生しない事が重要です。

ターゲットを正しく絞るために以下のことを行います。

- 現状の分析

現在の人員構成や業績、将来的なビジョンを確認し、具体的にどのようなスキルセットや経験が必要かを明確にする。 - ポジション要件の定義

ポジションの具体的な職務内容や求められるスキル、経験を文書化する。 - 理想の候補者のプロファイル

理想の候補者のスキル、経験、性格特性をリストアップし、ターゲットとする人材像を具体化する。ペルソナの設定まで行うと更に良いでしょう。

採用ペルソナとは?作り方や注意点、活用事例も紹介!

2. 適切な採用戦略を検討する

採用チャネルやブランディングの工夫により、優秀な人材を引き付ける確率を高め、コストの最適化を図ることができます。

以下3つの重点をおいて採用戦略を立てましょう。

- 適切なチャネルの選定

SNS、勉強会・セミナー、人材データベース、などの採用チャネルを評価し、自社にとって効果的なチャネルを選定します。 - 採用ブランディングの確立

企業の魅力を効果的に伝えるブランディング戦略を採用ニーズから逆算して立て、候補者の興味を引くためのコンテンツを準備します。 - 採用データ分析

過去の採用データ(スカウト送信数、開封率、返信率。採用率)を分析し、効果的な採用チャネルや手法を特定します。

ここで重要なポイントとして、採用チャネル・媒体をを少なくするほど接触できる母集団が小さくなるため、採用の候補者数が減ります。目的や分析データが明確ではない場合は数を担保することが必要です。

【事例有】採用戦略とは?具体的な立て方やフレームワーク、ポイントを解説

3. 面接プロセスを確立させる

標準化されたプロセスにより、面接の質が向上し、ミスマッチを減少させることができます。選定の時間や日程調整に要するリードタイムを減らすことにも効果的です。

面接プロセスを最適化するためには以下のことが必要です。

- 面接プロセスの標準化

公平で一貫性のある選考にするため各フェーズの目的、進行方法、所要時間、使用するツールや資料などを確定させます。 - 面接官のトレーニング

面接官に対して定期的に模擬面接(ロールプレイ)を実施します。適切な質問方法や評価方法を指導し、新たなトレンドに対応を可能にします。 - フィードバックシステム

面接終了後、24時間以内にフィードバックを行うことを標準にし、候補者への対応速度を向上させます。また、次の面接や最終決定に役立てます。

4. 法的・倫理的なルールを設定する

候補者に対して個別に対応することで、相手の関心を引きやすくなり、採用成功率を高めることができます。

- 個人情報の取り扱い

候補者の個人情報を適切に取り扱うための社内ルールやガイドラインを整備します。個人情報保護法に準拠した管理が求められます。 - 公正な選考プロセス

候補者に対する公平性を保つため、選考プロセスや基準を明確にしておきます。また、ダイレクトリクルーティングにおいても、差別や偏見のない採用活動を心がけることが重要です。

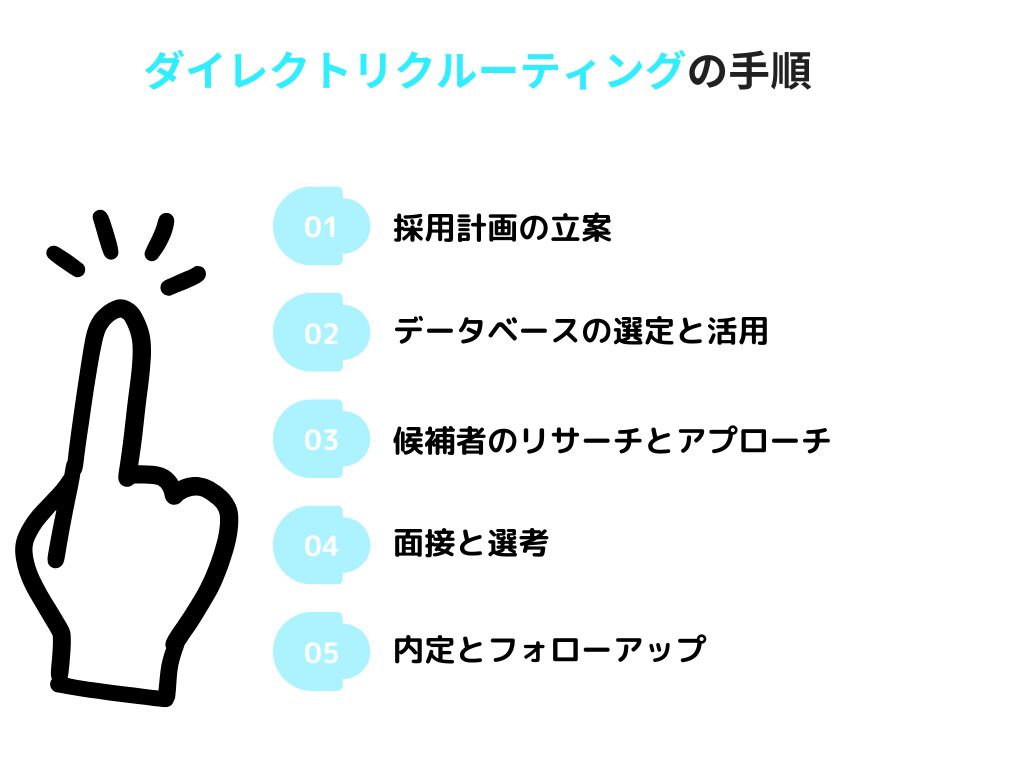

ダイレクトリクルーティングの手順5つ

ダイレクトリクルーティングを成功させるには、戦略的な準備から入社後のサポートまで、各工程を計画的に進めることが大切です。以下の5ステップを押さえれば、候補者との信頼構築から採用確定まで、スムーズに進められます。

1. 採用したい人物像を明確にする

まず最初に取り組むべきは、どんな人を採用したいのかを具体的に定めることです。スキルや経験だけでなく、価値観や志向性といった「人物像」をペルソナとして設計しておくことで、スカウトの精度が大きく向上します。誰に向けてスカウトを送るのかを明らかにしておくことが、全体設計の出発点です。

2. 自社に合ったスカウト媒体を選ぶ

媒体選定は、ターゲットとする人材層に応じて適切に行う必要があります。たとえば即戦力ならビズリーチ、新卒ならOfferBoxやdodaキャンパスなどが有効です。各媒体の特徴や返信傾向を把握し、自社の採用ニーズと合致するものを選びましょう。準備段階でスカウトテンプレートや評価基準を整えておくと運用がスムーズです。

3. 候補者を選定して丁寧にスカウトを送る

スカウトを大量に送るのではなく、厳選した候補者に対して一通ずつ丁寧にアプローチすることが成果につながります。相手の経歴を読み込み、「なぜこの人に興味を持ったのか」をスカウト文に反映させましょう。パーソナライズされたメッセージは返信率を大きく引き上げます。

4. カジュアル面談で相互理解を深める

スカウト後にいきなり選考に進めるのではなく、まずはカジュアル面談を設定し、互いに理解を深める時間を設けましょう。業務説明だけでなく、カルチャーや働く環境、期待される役割を伝えることで、候補者の不安を取り除けます。信頼関係の構築が選考通過率の向上にもつながります。

5. 内定後のフォローで入社を後押しする

内定を出した後も、安心して入社してもらうためのサポートは重要です。候補者が抱く疑問や懸念に応じて、情報提供や定期連絡を行いましょう。必要に応じて、社員紹介やオフィス見学などの機会を設けるのも効果的です。入社意欲を維持したまま初日を迎えてもらうための丁寧な対応が、離脱防止の決め手となります。

【比較】料金体系

ダイレクトリクルーティングの費用感について既にメリットの部分で述べましたが、ここではより詳しく解説していきます。

この表では、各採用手法の料金体系、特徴、主なメリット・デメリットを比較しています。

| 項目 | リクルートダイレクトスカウト | リクナビNEXT | マイナビ転職 |

| サービス形態 | スカウト型(企業からオファーを受ける) | 応募型(自分で求人に応募) | 応募型(自分で求人に応募) |

| ターゲット層 | ハイクラス層(管理職・専門職など) | 幅広い層(エントリーレベルから中堅層まで) | 幅広い層(エントリーレベルから中堅層まで) |

| 求人の質 | 高年収・専門職・ハイクラス求人が多い | 公開求人が中心 | 公開求人が中心 |

| 求人掲載のスタイル | スカウト型(企業が求職者に直接アプローチ) | 求人情報を掲載し、求職者が応募 | 求人情報を掲載し、求職者が応募 |

| 採用活動の効率 | 早期に適切な人材を発見しやすい | 時間がかかることがある | 時間がかかることがある |

| 非公開求人の取り扱い | あり(ハイクラス・特殊スキル向け) | 一部あり | 一部あり |

| ターゲットとなる職種 | 経営層・管理職・技術職・専門職 | 営業職・事務職・IT職・専門職など | 営業職・事務職・IT職・専門職など |

| 採用活動のサポート | 専任キャリアアドバイザーがサポート | 自分で活動、サポートもあり | 自分で活動、サポートもあり |

| コスト面 | 採用企業が費用負担、成功報酬型 | 求人広告掲載料が発生 | 求人広告掲載料が発生 |

| 利用の手間と効率 | 効率的、手間が少ない | 求職者選定に手間がかかることがある | 求職者選定に手間がかかることがある |

ダイレクトリクルーティング

主に必要な費用としては人材データベース使用料金が必要です。データベースには定額制のサービスと完全成果報酬型のサービスが存在します。

定額制:年間60万円〜300万円とレンジが広いです。

完全成果報酬型:年収の15%~25%

定額制サービスでは人材紹介も付随して行ってくれるサービスも有り、特徴はサービス毎に大きく異なります。

人材データベースを使用するだけであれば、完全成果報酬型を選ぶことが良いでしょう。

人材紹介サービス

人材紹介サービスにも定額型のサービスと完全成果報酬型のサービスが存在します。

人材紹介会社ではスクリーニングやスキルテストなども費用に含まれているため高額になるケースが多いです。

定額制:月額10万円~

完全成果報酬型:年収の30%~40%

月額制であれば一括で支払う金額を下げることができますが、サービスがオプションの場合もあり、トータルコストは大きくは変わらないでしょう。

求人広告

求人広告の料金体系は多岐にわたりますが、一般的な相場は

一人当たり:15万円~50万円

程度です。

料金はあくまで一般的な相場であり、具体的な料金はサービス提供者や契約内容により異なります。

求人広告は大規模の採用を行う場合には一人あたりの単価が下がる傾向にあるため、大量採用に向いています。

以上のことから、ダイレクトリクルーティングは少人数を雇用する場合は一人当たりの採用費用を抑えられます。しかし、人的コストが追加して必要なため、大量採用や短期間での採用には不向きです。

ダイレクトリクルーティングにおける最新ツール

ダイレクトリクルーティングを成功させるためには、必要なツールと技術を的確に選び、効率的に活用することが重要です。以下に厳選した重要なポイントをまとめました。

人材データベース・プラットフォーム

・LinkedIn

世界最大規模のプロフェッショナルネットワーク。特にグローバル採用に強みがあります。

・ビズリーチ

日本国内でハイクラス人材向けに特化したデータベース。即戦力人材へのアプローチに最適。

AIを活用したマッチングツール

・Hiretual

AIが候補者のスキルや履歴を分析し、最適な人材を自動で提案。効率的にスカウティングを進められます。

採用管理システム(ATS)

・Green

候補者データを一元管理できる採用支援ツール。ダイレクトリクルーティングのプロセスを効率化します。

自動化ツール

・Calendly

面接日程の調整を自動化するツール。候補者とのやり取りを効率的に進められます。

成功のためのポイント

ダイレクトリクルーティングを効果的に活用するには、単にスカウトを送るだけでは成果は出ません。求職者に「この会社で働きたい」と思ってもらうためには、受け手目線の設計と組織的な運用体制が不可欠です。

以下では、成功する企業が必ず実践している5つのポイントを解説します。

- 自社の魅力発信とブランディング

- ターゲット人材の明確化

- スカウトメッセージの工夫

- 社内体制・連携の重要性

- PDCA運用と改善サイクル

それぞれについて詳しく説明します。

自社の魅力発信とブランディング

候補者はスカウトを受け取ると、必ず企業のWebサイトや採用ページを確認します。その際に「この会社、魅力的だな」と思わせる情報が不足していると、返信率は大きく下がってしまいます。

企業の強みや文化、働く魅力を明確に打ち出すブランディング活動は、スカウトの効果を最大化する前提条件です。採用特設サイトや社員インタビュー、SNS発信なども有効です。

ターゲット人材の明確化

誰にでもスカウトを送ればよいというわけではありません。企業が求める人物像を明確にし、「どんな人を採用したいのか」を具体的に定義しておくことで、スカウトの質も精度も向上します。

採用ペルソナを定義し、スキル・経験・志向性などの条件を可視化することで、社内での認識ズレも防止できます。

スカウトメッセージの工夫

スカウトの本文は、いわば「最初の面接」とも言えます。テンプレート的で抽象的な内容では候補者の心に響きません。

・なぜこの人に声をかけたのか

・どんな可能性を感じたのか

・入社後にどう活躍してほしいのか

といった具体的かつパーソナルな内容を盛り込み、「あなただから声をかけた」という意図が伝わるようにしましょう。

社内体制・連携の重要性

ダイレクトリクルーティングは人事だけで完結するものではありません。面談・選考には現場の協力が必要不可欠です。

特に「現場メンバーと会える機会」が候補者の意思決定に直結するため、現場担当の巻き込みとスピード感ある対応がカギとなります。導入前に関係部署と連携体制を整えておくことが望まれます。

PDCA運用と改善サイクル

スカウトの送信数や返信率、面談設定率などはすべて数値で管理できるため、分析と改善が可能です。成功している企業ほど、これらの指標を元に定期的に振り返りを行い、改善サイクルを回しています。

最初はうまくいかなくても、小さな改善の積み重ねが成果につながるのがダイレクトリクルーティングの特徴です。数値管理と改善意識を持つことで、運用精度は格段に上がります。

ダイレクトリクルーティングの2つの成功事例

ダイレクトリクルーティングを利用して採用に成功した企業について、特徴を踏まえて2つ解説します。

Chatwork株式会社(人材紹介会社経由では獲得できない事例)

画像元:https://go.chatwork.com/ja/

Chatwork株式会社では人材紹介会社や求人広告による母集団形成を進めていました。しかし、候補者数が多く確保できないため、募集要件に限らない「優秀な人材」に着目します。

ダイレクトリクルーティングを導入し「募集要件と完全一致はしないものの企業文化に合う人材」の発掘を行いました。付随して、採用プロセスに「1日体験入社」を導入し、カルチャーマッチを重視するスタイルにシフトしました。

人材データベースから直接スカウトを行うようにしたことで「募集要件と完全一致はしないものの企業文化に合う人材」の獲得に成果を挙げました。

株式会社ザイマックス(相手にパーソナライズした事例)

株式会社ザイマックスは、グループ企業の求人において、職種と勤務地を絞り込んだダイレクトリクルーティングを活用し、自社に合致したターゲットへの個別アプローチを実施しました。

不動産業という業界の性質上、主なターゲットは建築学を専攻する学生とITに関心を持つ学生。また、企業規模的に大規模な採用が必要ではありません。そこで、イベント出展を行わず、直接あいたいセグメントにアプローチすることに比重を置きました。

職種と自社が欲しい人物像で対象を絞りアプローチしたことで、仕事のイメージができることが求職者の意思決定に影響しました。その結果、全体の求人の8割をダイレクトリクルーティングで獲得することに繋がりましたそうです。

ダイレクトリクルーティングによって採用効果が出ていないと判断した場合にはセグメントを変更することが容易なこともポイントに挙げられています。

ダイレクトリクルーティングのメリットについてよくある質問(FAQ)

ダイレクトリクルーティングのメリットについてよくある質問をまとめました。

社内の採用ノウハウ蓄積においてどんなメリットがある?

候補者対応やスカウト文面の改善などを通じ、採用実務の知見が組織に蓄積されます。

そのため継続的な採用力の強化が可能です。

中長期的な採用戦略としての活用メリットは?

継続的に関係を築くことで、今すぐ転職意向がない層とも信頼関係を醸成できます。

さらに、候補者のキャリアステージに応じて最適なタイミングでアプローチできる点も強みです。

応募者の質の向上に寄与する理由は?

ダイレクトリクルーティングでは、企業側が候補者を事前に確認した上で声をかけるため、求める要件に合致した人材と出会いやすくなります。

また、候補者自身も自分が選ばれて声をかけられたという意識を持つため、意欲やマッチ度が高い応募につながりやすいのも特長です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ダイレクトリクルーティングは、企業が直接優秀な人材にアプローチできる効果的な採用手法です。メリットとしては、特定のスキルや経験を持つ候補者にピンポイントでアプローチできること、採用スピードの向上、コスト削減などが挙げられます。

しかし、一方でデメリットも存在します。大量の候補者にアプローチするためにはリソースが必要であり、ターゲティングの精度を高めるための事前準備も不可欠です。さらに、候補者の返信率が低い場合や、アプローチが適切でないと、効果が得られないリスクもあります。ダイレクトリクルーティングを成功させるためには、メリットとデメリットを十分に理解し、戦略的なアプローチとリソースの適切な管理が求められます。

ダイレクトリクルーティングをする際には、この記事を参考にしていただければ幸いです。

ダイレクトリクルーティングを行いたい企業の方は、株式会社uloqo(旧株式会社PrHR)の採用代行サービスをご利用ください。

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

のコピー-25-300x200.jpg?x82548)

-300x200.jpg?x82548)

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)