👉この記事のポイント

採用ピッチ資料とは?

採用ピッチ資料とは、応募者向けの会社説明資料のことです。

ピッチとは「短いプレゼンテーション」を意味し、この資料では応募者が知りたい情報(事業内容、社風、社員、職場環境など)やメッセージを、体系的かつストーリー性を持って伝える採用手法です。

企業サイトに掲載されている一般的な会社紹介資料とは異なり、採用ピッチ資料は応募者をターゲットにしています。

企業サイトは株主や投資家、お客様など様々な方に向けて幅広い内容を公開するのに対し、採用ピッチ資料では、応募者に向けて応募や就職を検討する際に必要な情報を効果的に伝えます。

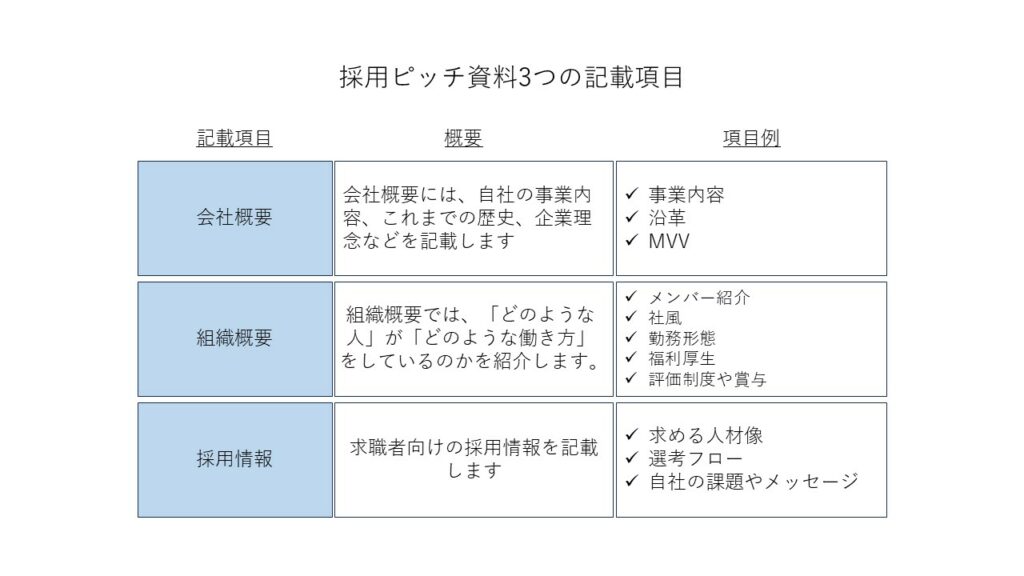

3つの記載項目

採用ピッチ資料には「会社概要」「組織概要」「採用情報」の3つを記載するのが一般的です。

具体的にどのような情報をどこまで載せると良いのか、以下に解説します。

会社概要

会社概要には、自社の事業内容、これまでの歴史、企業理念などを記載します。

- 事業内容:自社が提供する具体的なサービスや事業内容

- 沿革:創業から現在までの自社の歴史

- MVV(ミッション・ビジョン・バリュー):事業における企業理念

などの項目に分けるとわかりやすいでしょう。

特に3つ目のMVVは、社内で大切にされる理念を伝える重要な情報です。応募者とのミスマッチを防ぐためにも、丁寧に伝えるよう心がけましょう。

事業内容が複数ある場合には、一覧にまとめてその後に詳細を記載するなど、見やすい資料作成を心がけましょう。

組織概要

組織概要では、「どのような人」が「どのような働き方」をしているのかを紹介します。

具体的には、以下のような項目が必要になるでしょう。

- メンバー紹介:社員数、性別・年齢の割合、部署の配属割合・規模などを紹介

- 社風・文化:社内の写真や、イベント、インタビューなどで社風・文化を紹介

- 勤務形態:働き方や業務の進め方について、詳細に説明

- 福利厚生:休暇制度や各種補助、待遇などを具体的な数字とともに説明。

- 評価制度や賞与:評価制度や昇給制度について、他社との比較がしやすいように説明

特に、勤務形態や副利己旺盛、評価制度・賞与については、応募者が企業を比較する上で最も重要となる情報です。

なるべく数字を用いて、業界平均との比較ができるようにするなど、わかりやすく示すと良いでしょう。

一方メンバー紹介や社風については、数字で示すだけではなく、社内の雰囲気が伝わる写真や現場社員へのインタビューなども掲載することで、応募者にターゲットを絞った採用ピッチ資料ならではの情報発信が行えるでしょう。

採用情報

最後に、求職者向けの採用情報を記載します。具体的には以下のような情報を記載すると良いでしょう。

- 求める人材像:どのような志を持った人と働きたいかを示す

- 選考フロー:面接など選考の回数などを説明

- 自社の課題やメッセージ:自社で働きたいという気持ちを後押しする

入社までの過程が明確になることで、求職者の不安や疑問が解消され、応募しやすくなります。

さらに、求める人材像やメッセージを伝えることでミスマッチを防ぎ、効率的な採用につながります。

【事例有】採用ピッチ資料20選|作成フローやメリットもご紹介

採用ピッチ資料がもたらす効果

採用ピッチ資料は、企業情報を効果的に伝えるだけでなく、求職者の応募意欲を高める重要な役割を果たしています。

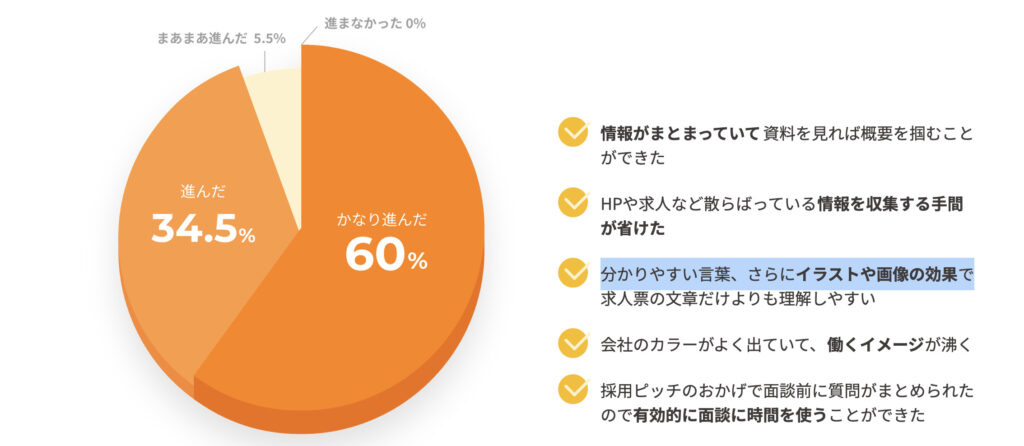

約95%が企業理解が進んだと回答

「まるごと人事」の調査によると、採用ピッチ資料を見た求職者の約95%が「企業理解が進んだ」と回答しています。

この結果は、採用ピッチ資料が企業情報の伝達手段として非常に有効であることを示しています。特に、企業のビジョンや理念、具体的な働き方について記載されている場合、求職者は自分の価値観やキャリアビジョンとの一致を確認しやすくなります。

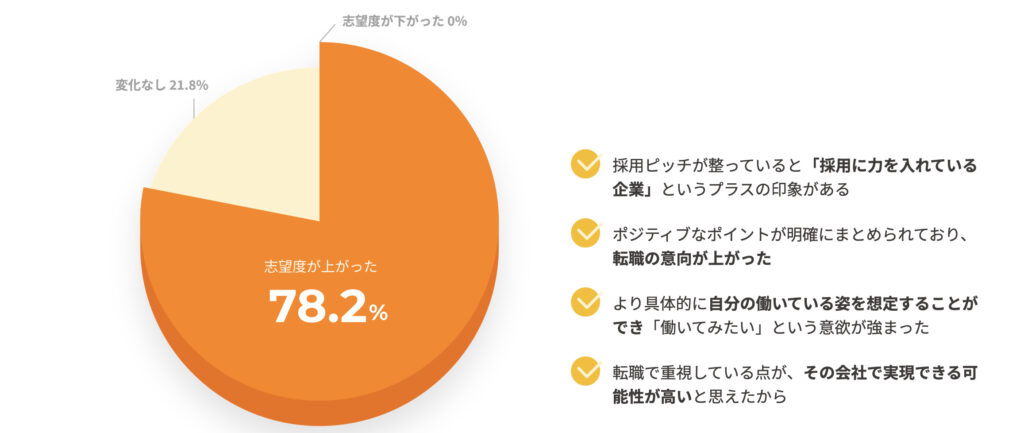

約78%の候補者の意欲上げに貢献

同じ調査では、採用ピッチ資料の内容が候補者のモチベーション向上に寄与するケースも報告されています。具体的には、候補者の78.2%が「採用ピッチ資料により志望度が上がった」と回答しています。

会社がどのような社会的意義を持つ事業に取り組んでいるかを明示することで、求職者はその会社で働くことの価値を感じやすくになります。また、具体的なキャリアパスやチーム構成、福利厚生の詳細が記載されている場合、求職者が「この企業で働きたい」という気持ちを抱きやすくなります。

【参考文献】「採用ピッチ制作」まるごと人事

採用ピッチ資料の活用方法

採用ピッチ資料は、さまざまな場面で活用することが可能です。その目的は単に情報を伝えるだけでなく、採用活動をより効率的に進め、企業の魅力を効果的にアピールすることにあります。ここでは、具体的な活用方法をいくつか紹介します。

会社説明会で使用する

会社説明会では、多数の求職者に対して企業の魅力を伝える必要があります。その場で採用ピッチ資料を配布することで、求職者が説明内容を後から振り返りやすくなり、企業の印象をより強く残すことができます。

特に、資料にグラフィックやデータを含めることで、説明会の内容がさらにわかりやすくなります。

自社採用ページで公開する

自社の採用ページで採用ピッチ資料を公開することは、求職者が企業情報にアクセスしやすくするための基本的な方法です。

特に、採用ページにダウンロード可能な形式で資料を設置することで、求職者が事前に企業について詳しく知ることができます。この手法は、企業が積極的に情報を提供している印象を与えるため、信頼感を向上させる効果も期待できます。

カジュアル面談・面接時に使用する

カジュアル面談や面接の場で採用ピッチ資料を使用することで、求職者との会話をスムーズに進めることができます。

資料を活用することで、企業側が説明する内容がより明確になり、求職者がその場で疑問を解消しやすくなります。特に、働き方や福利厚生に関するセクションは、求職者が興味を持ちやすいポイントのひとつです。

スカウトメールに添付する

スカウトメールに採用ピッチ資料を添付することで、求職者に対してより具体的なイメージを持ってもらうことが可能です。また、スカウトメールは企業から求職者に直接アプローチする手段であり、資料を添付することで信憑性が増し、返信率が向上するとされています。

特に、募集ポジションの詳細や企業のビジョンをわかりやすく説明した資料は、求職者の関心を引きつける重要な要素となります。

ダイレクトリクルーティングとは?最新サービス比較や費用相場も紹介!

リファラル採用で使用する

リファラル採用(社員紹介)を行う際にも、採用ピッチ資料は有効です。社員が自分の知人や友人に企業を紹介する際、口頭では伝えきれない情報を資料で補うことができます。このように、資料を活用することで社員からの紹介活動がより効果的になるでしょう。

リファラル採用とは?導入のメリットや成功のポイントを徹底解説

人材紹介会社のエージェントに配布する

人材紹介会社のエージェントに採用ピッチ資料を提供することも有効な手段です。エージェントは求職者と企業を結びつける役割を担っているため、企業の情報を詳しく理解していることが重要です。

質の高い資料を提供することで、エージェントが求職者に対して企業を正確に伝えるサポートとなり、結果的により適した候補者を紹介してもらえる可能性が高まります。

採用ピッチ資料の作成を代行に依頼するメリット

採用ピッチ資料の作成を代行業者に委託するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

具体的には以下の3つが挙げられます。

- 他の採用業務にリソースを回せる

- 資料のクオリティが上がる

- 第三者目線で資料を作成できる

それぞれについて詳しく説明します。

他の採用業務にリソースを回せる

採用ピッチ資料には、求職者により具体的なイメージを与えられるように、さまざまな情報を記載します。通常の会社説明資料と比べると、その内容は多岐にわたるでしょう。

そのため、膨大なコンテンツを作成する必要があり、簡易的なものでも完成までに数ヶ月かかることがあります。

プロに作成を依頼すれば、採用戦略構築や面接・選考業務などのコア業務に充てるリソースが増え、採用活動の効果を高めることができます。

資料のクオリティが上がる

採用ピッチ資料は、単に情報を詰め込むだけでは文字数が多くなり、読みにくいものになってしまいます。

ビジュアル面の工夫はもちろん、読んでいる候補者の心理状態を考慮し、ストーリー性を持たせて作成する必要があります。経験豊富なプロに作成を依頼することで、クオリティを高めることができます。

また、プロに依頼をすることで、最近の採用市場のトレンドを踏まえた資料作成が可能でしょう。

第三者目線で資料を作成できる

多くの企業は、自社の強みを理解していると思いがちですが、実際には外部から見た企業の魅力が異なることが少なくありません。

内部の視点だけで制作した資料では、求職者に響くポイントを見落とすリスクがあります。

そのため、第三者に採用ピッチ資料の制作を依頼することで、客観的かつ効果的なコンテンツを作成できます。外部の専門家は、企業の魅力を新たな視点から捉え、求職者により訴求力のある内容を提供することが可能です。

採用ピッチ資料の作成を代行に依頼するデメリット

採用ピッチ資料の作成を代行会社に依頼することによってどのようなデメリットが生じるのでしょうか。主なメリットは3つあります。

- 企業の独自性が出にくい

- 費用が高くなる

- スキルの蓄積が妨げられる

企業の独自性が出にくい

外部業者は企業の内部事情や雰囲気を直接体感していないため、実際にその企業で働く体験や文化を十分に理解できないことがあります。そのため、例えば「社員同士の連携の強さ」や「フラットな組織構造」といった細かいニュアンスが資料に反映されず、単に表面的な情報だけが並んだものになりがちです。結果として、応募者に対して会社の本来の魅力が十分に伝わらず、適合度の高い候補者を惹きつける力が弱まります。また、企業のブランドイメージが損なわれるリスクもあり、代行業者がまとめた資料が実際の企業イメージと乖離してしまうこともあります。

費用が高くなる

採用ピッチ資料は質が求められるため、専門性の高い業者に依頼することが多く、その分料金も高くなります。例えば、通常の依頼であれば数十万円かかるケースもありますが、特別なデザインや表現を求めればさらに費用がかさむことがあります。これは特に予算に制約のある企業にとっては大きな負担になります。また、依頼後に修正が必要な場合、追加料金が発生することもあるため、最初に提示された金額よりも多く支払わざるを得なくなるケースも考えられます。

スキルの蓄積が妨げられる

外部業者に頼ることで、社内で採用に関する資料作成スキルが育たなくなります。例えば、今後同様のピッチ資料を作成する際や、採用以外のプレゼン資料作成が必要になった際に、社内で対応できるスタッフが育っていないと再び外部に依頼しなければならなくなり、長期的なコスト増加につながります。また、社内での試行錯誤を通じたノウハウの蓄積や、自社の価値観やビジョンに基づいた一貫したメッセージを社内で作り上げる機会を失うことにもなり、社内の成長や発展が阻害される可能性があります。

【4STEP】採用ピッチ資料の作成を代行に依頼する流れ

採用ピッチ資料の作成をプロに代行依頼することで、企業の負担を軽減し、より効果的な資料を作成することが可能になります。ここでは、代行サービスの一般的な流れを解説します。このプロセスを把握することで、依頼後のやり取りをスムーズに進めることができます。

1. 採用状況/課題把握

最初のステップは、現在の採用状況や直面している課題の把握です。この段階では、代行業者が企業の背景や採用ニーズについて詳細なヒアリングを行います。

たとえば、「特定の職種での応募者が少ない」「求職者の質を向上させたい」など、具体的な課題を共有します。また、過去の採用データや現在使用している資料があれば、これも共有することで、より的確な提案が可能になります。

2. 採用ピッチ資料構成の作成

次に、ヒアリングの結果を基に、資料の構成案が作成されます。この構成案では、資料に含めるべき情報やデザインの方向性が示されます。

「会社概要」「組織文化」「募集ポジション」のような基本セクションに加え、インフォグラフィックや社員インタビューを盛り込む提案が行われることもあります。この段階で、企業側が構成案を確認し、フィードバックを提供します。

3. 社内分析/情報整理

資料に使用する情報やデータの整理が行われます。企業側が提供した資料やヒアリング内容を基に、代行業者が必要なデータを分析し、魅力的なストーリーを構築します。

この作業には、社員の声や顧客事例、会社の業績データなど、多岐にわたる情報が活用されます。さらに、企業が伝えたいメッセージやビジョンが正確に反映されるよう、綿密な調整が行われます。

4. デザイン物納品

最終的に完成した資料が納品されます。この段階では、プロフェッショナルなデザインが施された資料が企業に提供されます。

資料は、視覚的な魅力を高めるために、ブランドカラーやロゴを取り入れたデザインで仕上げられることが一般的です。完成後、企業側が内容を最終確認し、必要に応じて微調整を行います。

代行業者を選ぶ際の3つの注意点

実際に、採用ピッチ資料作成の代行を依頼する場合には、以下の点に注意して業者を選びましょう。

- 自社と似たケースを対応した事例があるか

- 担当者の経歴や経験が自社に適するか

- コストが妥当であるか

それぞれについて詳しく解説します。

自社と同様のケースを対応した事例があるか

採用規模や業界、職種についての実績や事例がどの程度あるのかを確認するようにしましょう。

それがない場合、当該代行会社にはノウハウが不足している可能性が高いです。対応実績社数や、支援実績例について聞いてみてください。

担当者の経歴や経験が自社に適するか

代行業者が提供するサービスの品質は、実際の資料作成担当者の経歴や経験に依存します。

密なコミュニケーションを取るべき相手になるため、担当者がどのような人物であるかは非常に重要です。

コストが妥当であるか

自社の業界に合った業者かどうかの判断に加え、勿論費用面も重要なポイントになってきます。業者によっては、予算枠に応じた提案を行ってくれる企業もあるので、必要に応じて相談をした方が良いでしょう。

採用ピッチ資料の代行業者4選

採用ピッチ資料の代行業者を5つご紹介します。

- 株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)

- まるごと人事

- キンコーズ

- AZURITE

株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)

出典:)株式会社uloqo

特徴

- 創業8年で延べ500社以上の支援実績

- デジタル領域の採用支援に強み

- Sierやソフトウェアベンダー出身者が多数在籍

- 成果に徹底的にコミットし、柔軟に支援範囲を拡大

- 採用ピッチ資料の作成や面接代行・スカウト代行など多様なサービス

費用

- 詳細はお問い合わせください

まるごと人事

出典:)まるごと人事

特徴

- 370社以上の採用支援経験を活かした高品質な採用コンテンツ

- 人事経験者がチームに加わり、候補者のアピールポイントを的確に捉える

- 求職者が求める情報を分かりやすくまとめる

- PowerPoint、Googleスライド、Keynoteなど、多様な納品形式に対応

- ヒアリングから納品まで約1〜2ヶ月で対応可能

費用

- 40ページの標準的なピッチ資料作成プラン

- スタートアップ向けのライトプランも提供

- 詳細な料金についてはお問い合わせください

キンコーズ

出典:)キンコーズ

特徴

- 年間1,000件以上のデザイン制作実績

- 500社以上の顧客にサービスを提供

- 名刺やポスター、販促POPなどの紙媒体から動画制作まで幅広い対応

- プレゼン資料の構成とデザイン、既存資料のリデザインにも対応

- オンデマンド印刷で少部数注文にも柔軟に対応

費用

- プレゼン資料デザイン:1スライドあたり22,000円~

- 既存資料のリデザイン:1スライドあたり17,000円~

- 詳細な料金についてはお問い合わせください

AZURITE

出典:)AZURITE

特徴

- 400社以上の採用支援経験

- ターゲット層に訴求力のある短く魅力的な資料を最短約2ヶ月で提供

- 新卒説明会資料では学生の求める情報を反映

- ライトプラン:既存資料の微調整やデザインリフレッシュに対応

- スタンダードプラン:企画からデザインまでカスタマイズ可能

費用

- ライトプラン:20ページで30万円~

- スタンダードプラン:30ページで50万円~

- 詳細な料金についてはお問い合わせください

まとめ

本記事では、採用ピッチ資料の代行について、そのメリットや代行業者5選を紹介しました。

質が高いピッチ資料を短期間で作成するためには、代行業者の利用も有効です。自社のリソースや求めるサービスに応じて、代行業者への委託を検討してみてはいかがでしょうか?

採用が難しいと感じている方は株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)お任せください!

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

のコピー-25-300x200.jpg?x82548)

-300x200.jpg?x82548)

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)