👉この記事のポイント

- IT人材需給ギャップの現状

国内のIT人材は需要が急増する一方で供給が追いつかず、2030年には最大約79万人が不足すると予測されています。エンジニア採用の難化が今後さらに進む見通しです。

- 若年層育成と業務系エンジニア需要の高まり

若手エンジニアの育成とキャリア支援の重要性が高まっており、特に業務系エンジニアの求人需要が高水準で推移しています。企業は待遇改善や育成強化が求められています。

- フリーランス増加がもたらす採用環境の変化

フリーランスエンジニアの増加により、企業は採用競争の激化やプロジェクト単位での協業体制の整備を迫られています。柔軟な働き方を取り入れることが重要です。

IT人材の需給ギャップ

まずは、エンジニア採用市場における人手不足について、データを分析します。

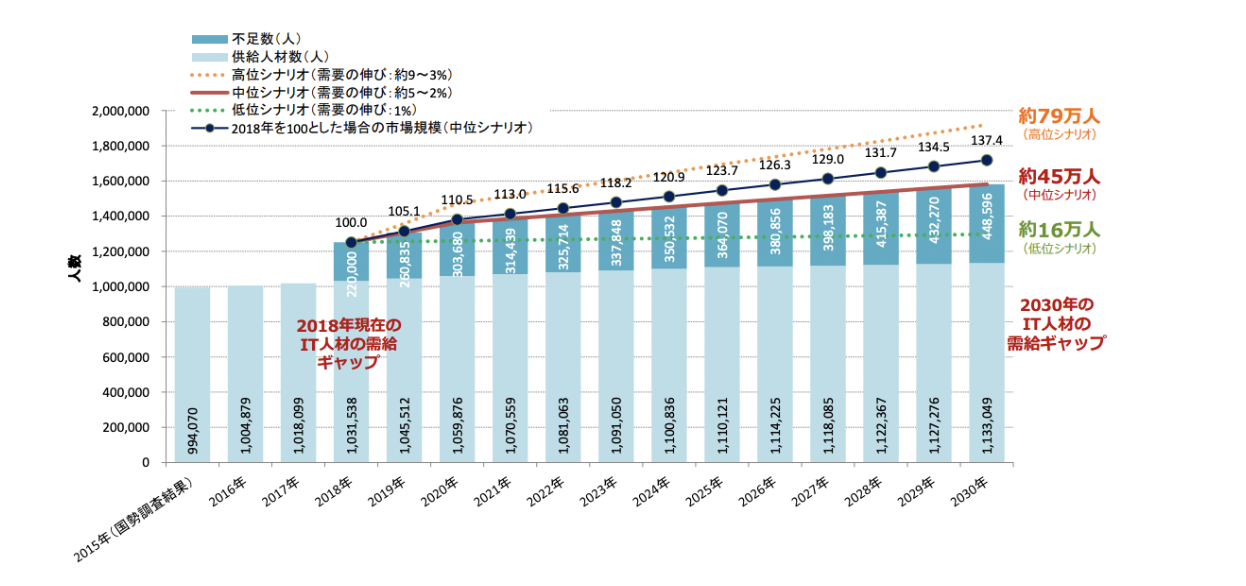

経済産業省の「IT人材需給に関する調査」によると、IT人材の需要と供給のバランスは以下図のようになります。

出典:)IT人材需給に関する調査

この調査では、エンジニアを含めたIT 人材に対する需要が今後拡大する一方で、国内の労働人口(特に若年人口)は減少が見込まれています。

IT人材の需要と供給の差(需給ギャップ)は、需要が供給を上回り、2030年には、最大で約 79 万人に拡大する可能性があると試算されています。

エンジニアの有効求人倍率

エンジニアに関連する職業の有効求人倍率はどのようになっているのでしょうか?

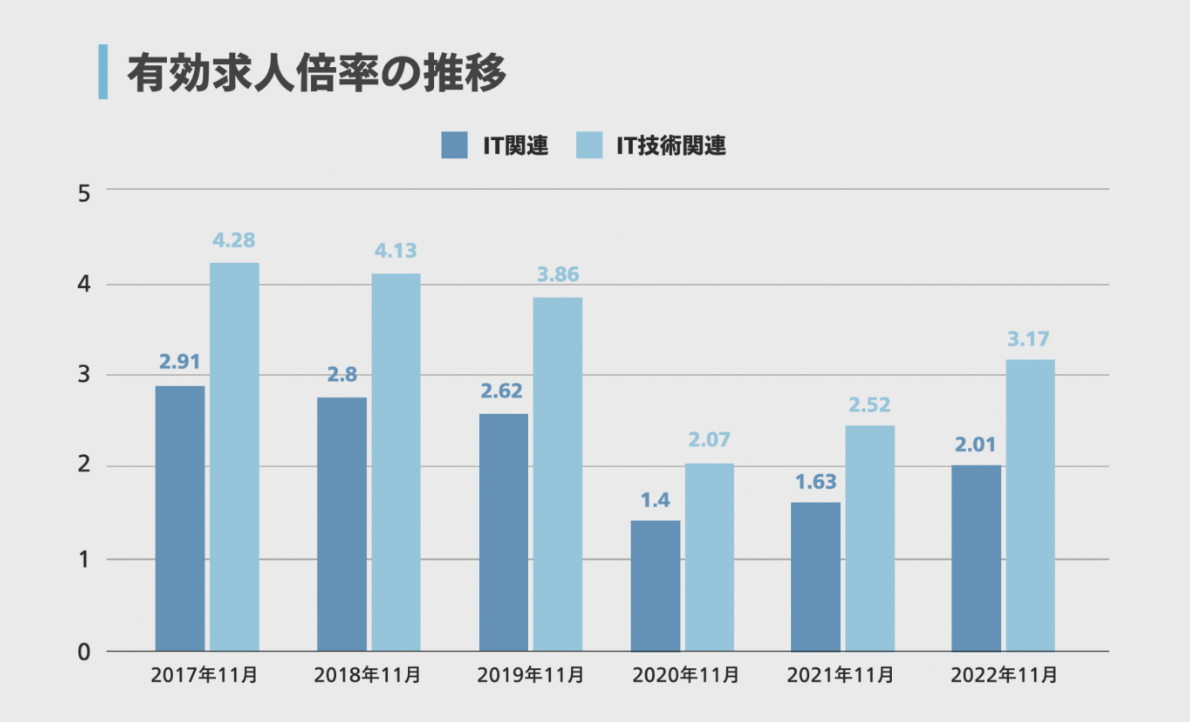

東京ハローワークが公開している「職種別有効求人・求職状況」によると、東京都におけるIT関連の職業の有効求人倍率は2.01倍、うちエンジニアを含むIT技術関連職の有効求人倍率は3.17倍です。職種全体平均が1.48倍であるため、IT人材の需要の高さがうかがえます。

出典:)東京ハローワーク 職種別有効求人・求職状況(一般常用)

需給ギャップや有効求人倍率データから得られる今後の予測

これらの労働市場のデータから何が言えるでしょうか?今後の予測としていくつかの示唆を出します。

- 採用競争の激化

- グローバルな人材獲得の重要課題化

- 自動化やAI導入の重要課題化

以上の3点に分けて解説していきます。

採用競争の激化

IT人材の需給ギャップや有効求人倍率が拡大することで、企業間での優秀なエンジニアの獲得競争が激化することが示唆されます。特に、AIやデータサイエンスなどの高スキルを持つエンジニアは希少価値が高まり、高い報酬や福利厚生を提示してでも確保しようとする動きが強まるでしょう。

特に、各社における待遇の改善や教育体制の拡充(リスキリング/アップスキリング)によって採用競争が激化することが予測されています。

有効求人倍率の上昇によって、企業間でより一層採用競争が激しくなることが予測されます。

グローバルな人材獲得の重要課題化

IT人材の需給ギャップや有効求人倍率が拡大することで、国内だけでなく、海外からのIT人材の採用も視野に入れる企業が増加することも示唆されます。

人材を確保するためには、外国人技術者の受け入れ体制の整備や外国人労働者向けの労働ビザの規制緩和、各企業におけるグローバル採用の強化などが必要になってきます。

国内労働市場における、採用競争が激化している今、国内だけでは採用難になるケースが多くなると予想できます。そのため、外国人材の採用や受け入れが企業や官公庁においても重要課題となるのではないでしょうか。

自動化やAI導入の重要課題化

IT人材の需給ギャップや有効求人倍率が拡大することで、人材不足を補うために業務の自動化やAIの導入が進む可能性があります。人を採用できないならば、視点を変えて人以外(機械やAI)に代替してもらうべきであるという考えも浮かび上がってきます。

昨今では、生成AIの発達により、プログラミング言語や自然言語をAIが処理できるようになっています。従来のIT業務の一部が自動化され、人材の効率的な活用が図られることが期待されています。

希望職種別・年齢別・決定職種別割合から得られる今後の予測

エンジニア採用市場における求職者の「希望職種」「年齢層」「最終的な決定職種」の割合を分析することで、今後企業が注目すべき人材戦略の方向性が見えてきます。

- 30歳以下の若手層に対する育成ニーズの増加

- 業務系エンジニア職種の競争激化と待遇改善の必要性

- マネジメント志向・スペシャリスト志向の人材比率の変化

- 40代以上のシニア層の再活用戦略の見直し

以下では、具体的なデータから読み解ける傾向と、それに対する採用施策について整理します。

30歳以下の若年層育成の重要性の上昇

30歳以下の登録者数が59%というデータから、若年層はキャリア初期において積極的に転職活動を行い、より良い職場環境や成長機会を求める傾向があることを示しています。またこの層は、新しい技術や働き方に対する柔軟性が高く、企業にとっても魅力的な人材といえるでしょう。

この層の特徴としては以下が考えられます。

- 転職活動に励むほどの主体性と上昇志向

- キャリアを重視する志向

- 成長環境を求める

よって、30歳以下の層に対して、企業は若手エンジニアの育成とキャリアパスの提供に注力する必要があります。若手を引き付けるための研修プログラムやメンターシップ制度が今後の重要課題となっていくと考えられます。

業務系エンジニアの高待遇化

業務系アプリケーションエンジニア・プログラマの希望割合が48%で実際の転職先の割合が58%と希望している割合を超える高い数値となっていることから、この職種に対する求人が豊富であることがわかります。

業務系アプリケーションエンジニアの需要が高く、求職者も多いことから、企業は優秀な人材を採用するためにより一層競争力のある給与やキャリア成長の機会を提供する必要が出てくるでしょう。

フリーランスエンジニアの増加率推移

エンジニア採用市場においては、フリーランスとして活動するエンジニアも増えています。

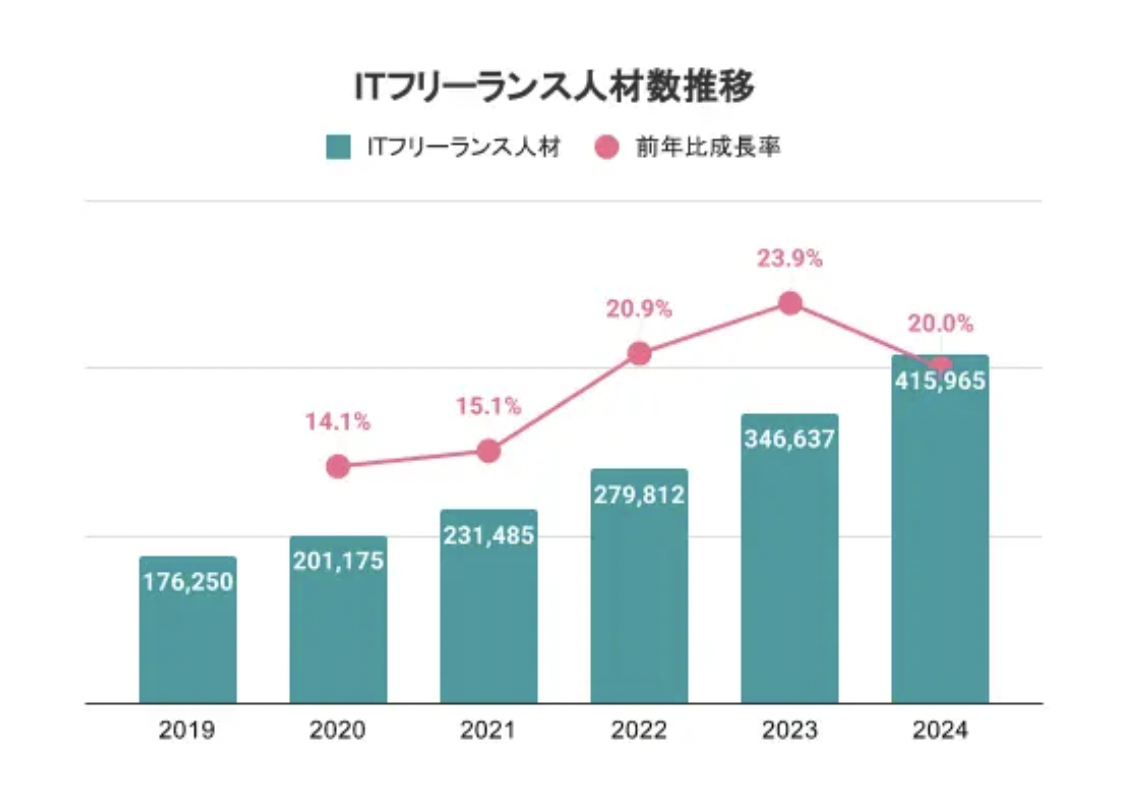

Codezineの記事によると、フリーランス人材の増加率は平均して15%を超えており、年々増加していることがわかります。

フリーランスは特定の会社に属さず独立して働くワークスタイルであるため、従来の働き方が変化していることがわかるかと思います。フリーランスが増加している背景としては、以下の要因が挙げられます。

- プロジェクトベースでの仕事が増加している

- 働き方改革による認知度の上昇

- コロナショックなど外部要因によるリモートワークの普及

出典:)CodeZine

フリーランスエンジニアの増加データから得られる今後の予測

近年、ITエンジニアの働き方として「フリーランス」という選択肢を取る人材が増加傾向にあります。

- 採用対象となる人材の母数減少による競争の激化

- 正社員にこだわらずフリーランスとの協業体制の整備

以下では、フリーランス増加に伴う影響として考えられる2つの観点について解説します。

採用ターゲットの母数減少によって採用激化

フリーランスエンジニアの増加に伴い、企業間での優秀なエンジニアの獲得競争が激化することが示唆されます。特に、AIやデータサイエンスなどの高スキルを持つエンジニアは希少価値が高まり、高い報酬や福利厚生を提示してでも確保しようとする動きが強まるでしょう。

採用激化の理由としては、各社における待遇の改善や教育体制の拡充(リスキリング/アップスキリング)が挙げられます。

フリーランスエンジニアの増加によって、企業間でより一層採用競争が激しくなることが予測されます。

プロジェクトベースでフリーランスと協業

フリーランスエンジニアの増加は、プロジェクトベースでフリーランスと協業するというプロジェクトのあり方を一般化させる可能性があります。IT業界では、プロジェクト単位での業務が一般化しているため、必ずしも自社の社員のみをアサインする必要はなくなっています。そのため、フリーランスエンジニアを一時的にアサインすることで、欠員補充を行うことも可能となります。

企業はフリーランスエンジニアをプロジェクトベースで活用するための体制を整える必要があるでしょう。フリーランス向けの契約条件や報酬体系の見直し、柔軟な働き方を提供することで、フリーランスエンジニアと協力する機会を増やしていく必要があるといえます。

エンジニア採用市場における人材流動性

エンジニアを取り巻く労働市場は、依然として高い人材流動性を示しています。特に2025年上半期における最新データを参照することで、転職者数や離職率といった人材の動きの傾向が明確になります。

- 転職者数の推移から見る市場の活発度

- 離職率から読み取れる業界内定着の傾向

このセクションでは、以下の2点から人材流動性の実態を分析し、今後の採用活動に必要な視点を解説します。

転職者数の推移(2025年上半期)

総務省「労働力調査(2025年6月分)」によると、2025年4~6月期の転職者数は約337万人、就業者全体に占める転職者比率は5.0%と、前年同期(2024年4〜6月期:4.9%)より0.1ポイント上昇しました。

これは、以下のような背景が影響していると考えられます。

- 賃上げや働き方改善を求める転職意欲の高まり

- AI・デジタル人材の需要拡大による求人増加

- キャリアアップ・スキルアップを目的とした自発的転職

出典:)総務省統計局「労働力調査(2025年6月分)」

特にIT・エンジニア系職種に限ると、転職希望者数・求人倍率ともに高水準で推移しています。

これらの傾向から、エンジニア採用市場では「売り手市場」が継続していることが読み取れます。

離職率の推移(2025年上半期時点)

厚生労働省が2025年7月に公表した「令和6年(2024年)雇用動向調査結果」によると、2024年の情報通信業の離職率は8.1%でした。これは、全産業平均(13.3%)より5ポイント以上低い数値です。

| 年度 | 情報通信業の離職率 | 全産業平均の離職率 |

|---|---|---|

| 2020年 | 9.2% | 14.2% |

| 2021年 | 9.1% | 13.9% |

| 2022年 | 8.7% | 13.9% |

| 2023年 | 8.3% | 13.5% |

| 2024年 | 8.1% | 13.3% |

出典:)厚生労働省「雇用動向調査(令和6年分)」

このように、情報通信業(IT・エンジニア関連職)の離職率は継続的に安定・低水準で推移しています。

背景には、柔軟な働き方の定着が大きく影響しています。リモートワークやフレックスタイム制度の普及により、エンジニアはワークライフバランスを保ちやすくなりました。

加えて、スキルアップの機会やキャリア支援制度が充実している企業も増えており、学び続けられる環境が整いつつあります。さらに、IT業界はそもそも専門性を活かせる職場が多く、適職と感じている人ほど長く働きやすいという傾向も見られます。

ただし、離職率が低いからといって、エンジニアが離職を考えていないとは限りません。スキルやキャリアへの意識が高い人材ほど、常により良い環境を求めており、転職意欲自体は確実に高まりを見せている点には注意が必要です。

エンジニア人材が抱える不安

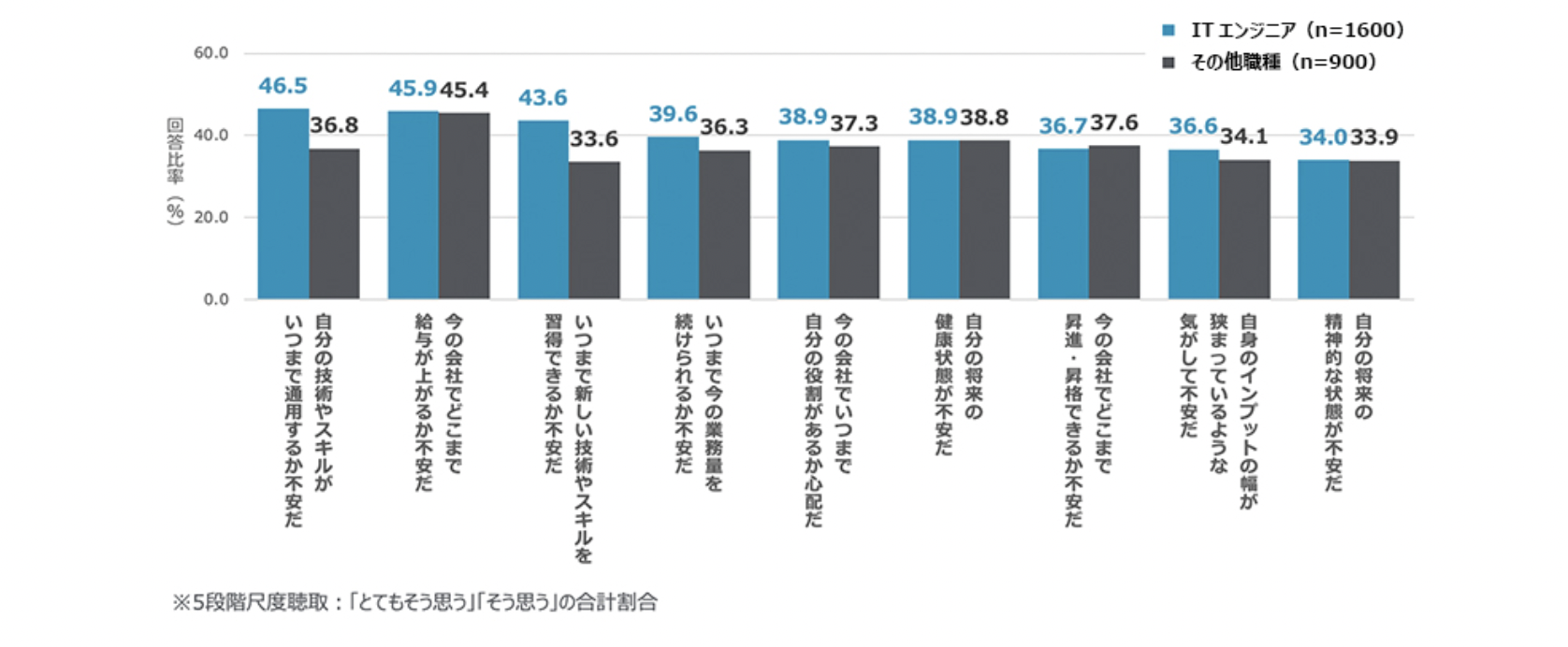

パーソル総合研究所が行なった「ITエンジニアの人的資源管理に関する定量調査」によると、エンジニア人材は以下のような不安を抱えています。

一番多かったのが「自分の技術やスキルがいつまで通用するか不安だ」、二番目が「今の会社でどこまで給与が上がるか不安だ」、三番目は「いつまで新しい技術やスキルを習得できるか不安だ」となっています。

これらからわかる通り、エンジニア人材は、技術の発展により新しい技術を常に学び続けなければならないことや、給与面を特に心配していることがわかります。

自社に魅力を感じてもらうためには、自社のスキル面での教育体制や、キャリアパス、昇給制度・評価制度などについて、透明性を高める必要があるとわかります。

求人情報などではこれらの点を意識すると良いでしょう。

転職者にとってのエンジニア採用市場は?

転職者から見て、エンジニア採用市場はどのような状況にあるのでしょうか?

dodaの「ITエンジニアの転職市場動向 2025上半期」によれば、2025年上半期のエンジニア転職市場も引き続き売り手市場が継続しており、求人数・転職者数ともに前年を上回る水準で推移しています。

特にインフラエンジニアについては、レガシーシステムの刷新やゼロトラスト対応、クラウド移行などを背景に、SIerやクラウドベンダー、SESなどでの求人が大きく増加しています。ネットワークやセキュリティ、クラウドの設計・構築スキルを持つ人材が特に求められている状況です。

アプリケーションエンジニアに関しても、業務効率化や自動化、ローコード開発の普及など、DXを推進する企業を中心に需要が高まっており、上流工程の経験者やマネジメント人材へのニーズも強まっています。未経験者採用については、2022年〜2023年と比較すると落ち着きつつありますが、依然として第二新卒層やポテンシャル層の採用を続ける企業も多く見られます。

こうしたエンジニアへの需要の高まりにより、転職市場は「売り手市場」となっており、転職希望者にとっては非常に有利な状況が続いています。

その分、企業としては採用活動において、候補者のスキルや経験を的確に見極めることがより一層求められているといえるでしょう。

エンジニア採用が難しい理由

近年、DX推進や業務システムの高度化が進む中で、エンジニアの採用に課題を抱える企業が急増しています。

- エンジニアそのものの供給不足

- スキルのミスマッチによる選考難航

- 競合企業との待遇・スピード競争

- 時代遅れの採用チャネルによる接点不足

- 自社の魅力発信が不十分

ここでは、なぜエンジニアの採用がこれほど難しいのかを明らかにするために、代表的な5つの要因を解説します。

そもそもエンジニア人材が不足している

エンジニア採用が難しい最大の理由は、圧倒的な人材不足にあります。

経済産業省の推計によると、2030年には最大79万人のIT人材が不足するとされており、その影響はすでに現在にも及んでいます。

企業のデジタル化が急速に進む中で、開発・保守・インフラなどあらゆる分野でエンジニアの需要が高まっており、供給がまったく追いついていない状況です。

このような構造的な人材不足が、採用難の根本にあります。

企業のニーズと求職者のスキルがマッチしにくい

企業が求めるスキルと、求職者が保有しているスキルとの間にミスマッチが生じることも採用の難しさに拍車をかけています。

例えば、企業は上流工程の経験やマネジメントスキルを重視する一方で、求職者はプログラミング経験のみといったケースが多く見られます。

また、特定の言語やフレームワークへのこだわりが強すぎる企業もあり、候補者との接点が狭まってしまうこともあります。

スキル要件の設計を見直すことが、採用成功への第一歩です。

競合他社との採用競争が激化している

IT業界全体で採用意欲が高まっており、優秀な人材を巡る競争が年々激化しています。

特に大手IT企業やスタートアップでは、高年収・高待遇・魅力的な働き方を提示して積極的な採用を行っており、中堅・中小企業では採用戦線で苦戦するケースが増えています。

競合との差別化を意識し、自社ならではの魅力をしっかりと伝える戦略が必要です。

採用チャネルや手法が旧態依然としている

エンジニアにとっては、従来型の求人媒体や人材紹介だけでは接点が持ちにくいケースがあります。

特にSNSやスカウト、GitHubやQiitaなどのコミュニティを通じたアプローチが主流になりつつある中、企業の採用チャネルが古いままだと応募が集まりにくくなります。

変化する求職者の行動に合わせて、採用手法のアップデートが不可欠です。

自社の魅力や文化が十分に伝わっていない

優秀なエンジニアは、スキルだけでなく働く環境や価値観のフィット感を重視します。

しかし、求人票や採用ページに具体的な情報が不足していたり、会社の雰囲気が伝わりにくかったりすると、選考に進んでもらえないケースがあります。

企業のミッションや働く人の声、エンジニアチームの文化などを具体的かつリアルに発信することが重要です。

エンジニア採用成功のポイント4つ

ここでは、エンジニア採用を成功に導くために押さえておくべき重要なポイントを4つに分けて解説します。

- ペルソナ設計とスキル要件の明確化

- 魅力的な求人票・採用サイトの整備

- スカウトやリファラルなどの能動的な採用手法

- 技術スキルを正しく評価できる選考プロセス

自社の採用活動を見直すヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

ペルソナ設計とスキル要件を明確化する

採用活動を成功させるには、どんな人材を求めているのかを明確にすることが最も重要です。

業務内容、必要なスキル、マインドセットなどを定義し、採用ペルソナとして言語化しましょう。

これにより、求人情報に一貫性が出るだけでなく、面接やスカウトでもブレがなくなり、ミスマッチのない採用が実現しやすくなります。

魅力的な求人票・採用サイトを整備する

求人票や採用サイトは、エンジニアにとっての第一印象となる重要な情報源です。

単に業務内容を列挙するのではなく、「使っている技術」「チーム構成」「働き方」「技術的な挑戦」など、エンジニアが知りたい情報にフォーカスして発信することが重要です。

開発環境やプロジェクト事例を写真や図で見せるのも効果的です。

スカウトやリファラルなどの能動的な採用手法を用いる

掲載を待つだけでは優秀な人材に出会えない時代です。

スカウト型の媒体や社員紹介(リファラル)などの活用が欠かせません。

特にスカウトは、候補者の志向性に合わせたパーソナライズが効果を高めるため、テンプレート一斉送信ではなく、丁寧なアプローチが鍵となります。

技術スキルを正しく評価できる選考プロセスにする

履歴書や面接だけでは、技術力を正確に判断するのは困難です。

そのため、コーディングテストやポートフォリオ、GitHubの提出など、スキルを可視化できる手段を選考に取り入れることが推奨されます。

同時に、「評価されている感」が伝わるプロセスを用意することも、候補者の納得感を高めます。

エンジニア採用市場についてよくある質問(FAQ)

エンジニア採用市場についてよくある質問をまとめました。

エンジニアの採用市場は今後どうなっていく?

IT人材の需給ギャップは今後も拡大し、2030年には最大79万人不足すると予測されています。採用競争はさらに激化していく見込みです。

どんなエンジニア職種の需要が高い?

特に業務系アプリケーションエンジニアやデータサイエンス分野の需要が高く、待遇改善やキャリア支援を重視する企業が増えています。

若手エンジニアの採用で意識すべきことは?

30歳以下の若手層は成長環境やキャリアパスを重視しています。研修制度やメンター体制の整備が採用成功の鍵です。

フリーランスエンジニアが増えている理由は?

働き方改革やリモートワーク普及により、柔軟に働けるフリーランスを選ぶ人が増えています。企業もプロジェクト単位での活用が進んでいます。

まとめ

本記事では、最新のエンジニア採用市場について、あらゆる角度のデータを分析・ご紹介しました。

データに基づいた分析で、市場動向について理解をした上で、採用活動の見直しに取り組みましょう。

採用が難しいと感じている方は株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)お任せください!

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

のコピー-26-1-718x404.jpg?x82548)

のコピー-25-300x200.jpg?x82548)

-300x200.jpg?x82548)

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)