👉この記事のポイント

- 企業規模・業態別の相場感

規模や業界で採用コストは大きく異なります。大企業はスケールメリットで抑えやすく、中小はブランド力の弱さから高くなりがちです。相場を把握し、リファラルやダイレクト活用など自社に適した手法を選ぶことが重要です。

- 雇用形態別の相場感

アルバイトは比較的低水準、新卒は平均56.8万円、中途は紹介料比率が高く単価が上がりやすいなど、雇用形態で相場が異なります。手法別費用や料金体系も踏まえて最適化すべきです。

- 採用コスト削減のポイント

内定辞退の抑止、媒体の再確認、採用サイト活用、リファラル推進、媒体と人材紹介の使い分けを実行することで、ミスマッチを減らし費用対効果を高められます。

採用コストとは

採用コストとは、企業が人を雇う際に発生するコストのことです。

一般的には求人掲載から採用に至るまでの金額のことを指します。これを最適化するには、採用コストの相場を理解するとともに、自社の内訳を把握することが重要です。

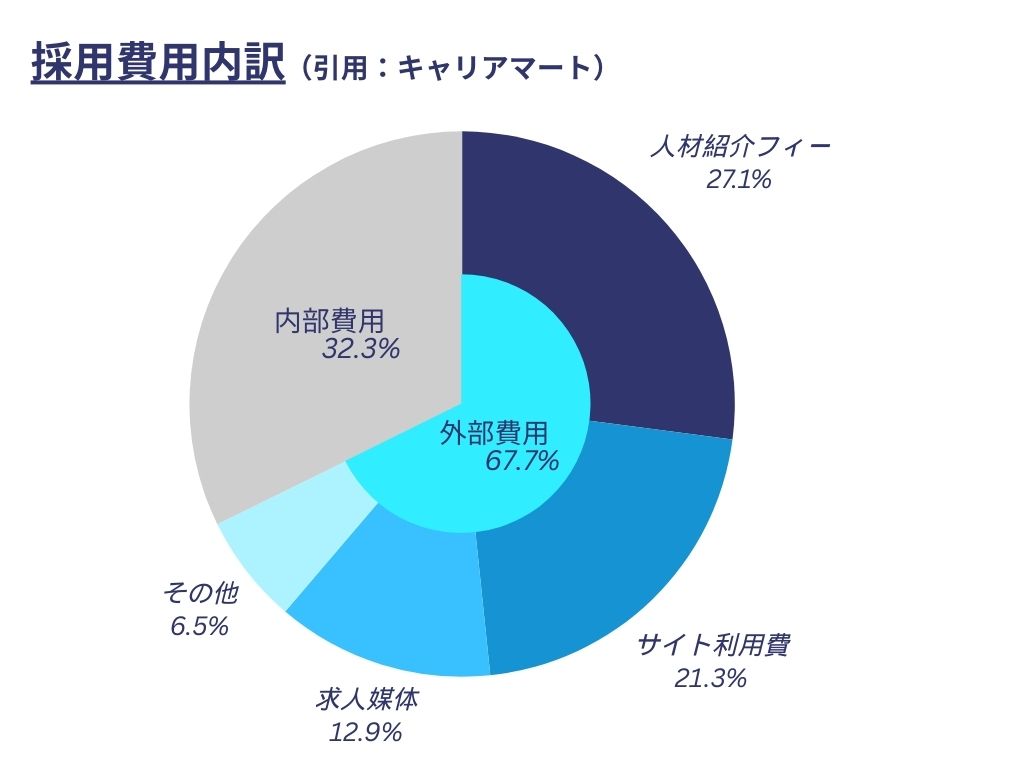

採用コストの内訳

参照:)キャリアマート

採用にかかる費用には、外注費である「外部コスト」と、社内の採用業務に関連する「内部コスト」の2つがあります。

外部コスト

外部コストは、広告や人材紹介手数料などの外部への支払いを指します。広告会社への依頼や求人広告展開に伴う費用、人材紹介手数料、説明会の会場費などがこれに該当します。

外部コストの管理においては、「費用対効果」を重視し、複数の採用手法を検討して効率的な費用削減や母集団形成の方法を模索し、定期的に見直しを行うことが重要です。

内部コスト

一方、内部コストは、社内の採用業務にかかる費用を指します。主に面接官や採用担当者の人件費が中心ですが、セミナーや説明会への交通費なども含まれます。

しかし、内部コストの中には、社内紹介による謝礼金などの見えにくい費用も含まれており、これを換算して費用対効果を評価することは難しい場合もあります。

採用コストの算出方法

一人当たりの採用コストは以下のように算出できます。

採用にかかった総額(内部コスト+外部コスト)÷ 採用した人数 = 一人当たりの採用コスト

採用単価との違い

また、「採用単価」は一人当たりの採用にかかる費用を示す指標であり、企業の人事部門では昨年度の記録と比較し、削減や人材獲得の向上を目指す重要な目標指標として位置付けられています。

まとめると、以下のような定義ができます。

- 採用コスト:採用活動全体を通して発生した費用の総額(円)

- 採用単価:1人当たりの採用コスト(円/人)

採用単価が企業経営に与える影響

採用単価は、企業経営に大きな影響を与える重要な指標です。人材採用にかかるコストが高騰すると、経営資源の圧迫につながり、企業の利益率低下を招くことがあります。

採用単価が高い場合、採用活動の効率性に問題があるケースも少なくありません。無駄な広告費や効果の薄い採用手法を続けていると、コストが膨らむ一方で、採用効果は得られにくくなります。これにより、採用期間が長期化し、現場の業務負荷が増大するリスクも考えられます。

採用単価を適切に管理し、効率的な採用活動を行うことで、企業は成長戦略を加速させることが可能です。

【企業規模・業態別】採用コストの一般的な相場とは?

採用コストは、企業の規模や業界によって大きく異なります。大企業と中小企業では、採用にかけられる予算の違いだけでなく、活用できる採用手法やブランディング力の差が影響します。また、業界ごとに人材の流動性や市場価値が異なるため、同じ職種でも採用にかかるコストは大きく変わることがあります。ここでは、企業規模別・業界別に採用コストの相場を詳しく見ていきます。

企業規模ごとの通年採用コスト

企業の規模によって、採用コストの総額や1人当たりの採用単価は異なります。大企業では採用人数が多く、スケールメリットを活かしてコストを抑えることができる反面、中小企業では1人あたりの採用コストが高くなりやすい傾向があります。

- 大企業(従業員1,000名以上):年間採用コスト 1億円以上(1人当たり約50〜80万円)

- 中堅企業(従業員300〜999名):年間採用コスト 3,000万〜8,000万円(1人当たり約80〜120万円)

- 中小企業(従業員300名未満):年間採用コスト 500万〜3,000万円(1人当たり約100〜200万円)

中小企業は、大手企業に比べてブランド力が弱く、求人広告や人材紹介サービスに頼らざるを得ないため、採用コストが高くなりがちです。また、応募数が少ないことから、複数の採用手法を併用しなければならず、その分コストが増えるケースもあります。そのため、中小企業ではリファラル採用やダイレクトリクルーティングを活用し、広告費を抑えながら効率的に人材を確保する方法を検討することが重要です。

業種ごとの採用コスト

採用コストは、業界によっても大きな差があります。特に、人材不足が深刻な業界や、専門スキルが求められる職種では、採用コストが高くなる傾向があります。以下に、主要業界別の1人あたりの採用コストの目安を示します。

- IT・エンジニア業界:100〜150万円

- エンジニアやデータサイエンティストなど、高度な専門スキルを持つ人材の確保が困難

- 転職市場での需要が高く、人材紹介会社を利用するケースが多い

- 製造・建設業界:80〜120万円

- 技能者不足が進んでおり、採用難易度が上昇

- 即戦力人材の確保に向けて、福利厚生や待遇面を充実させる企業が増加

- サービス・販売業界:30〜60万円

- アルバイトや契約社員の採用が中心で、比較的低コストで採用可能

- ただし、離職率が高く、継続的な採用コストが発生

このように、業界ごとの採用コストは、人材の流動性や市場価値、求職者の供給状況によって決まります。特にIT業界のようにスキルが求められる分野では、適切な採用手法を選ばなければ、高額な採用コストがかかることになります。一方、飲食・小売業などのサービス業では低コストで採用できるものの、人材の定着率が低いため、結果的に長期的な採用コストが増えるケースも少なくありません。

企業が採用コストを適切に管理するためには、業界ごとの相場を理解し、自社に適した採用戦略を選択することが重要です。

【雇用形態別】採用コストの一般的な相場とは?

では、採用コストの一般的な相場はどれほどなのでしょうか?

以下に、「アルバイト」「新卒」「中途」それぞれにおける採用コストの平均相場をご紹介します。

アルバイトの採用コストの平均相場

アルバイト採用における1人当たりの採用コストは、2014年時点では5.2万円程度となっています。2019年まで有効求人倍率が上昇し、2019年8月時点で1.58倍あったことを考えると、採用コストはこれより上昇した可能性があります。

しかし、2021年は新型コロナウイルスの影響によって有効求人倍率が1.13倍(2021年6月時点)となったこともあり、採用コストが低下した可能性もあります。

出典:)一般職業紹介状況(令和3年6月分)について|厚生労働省

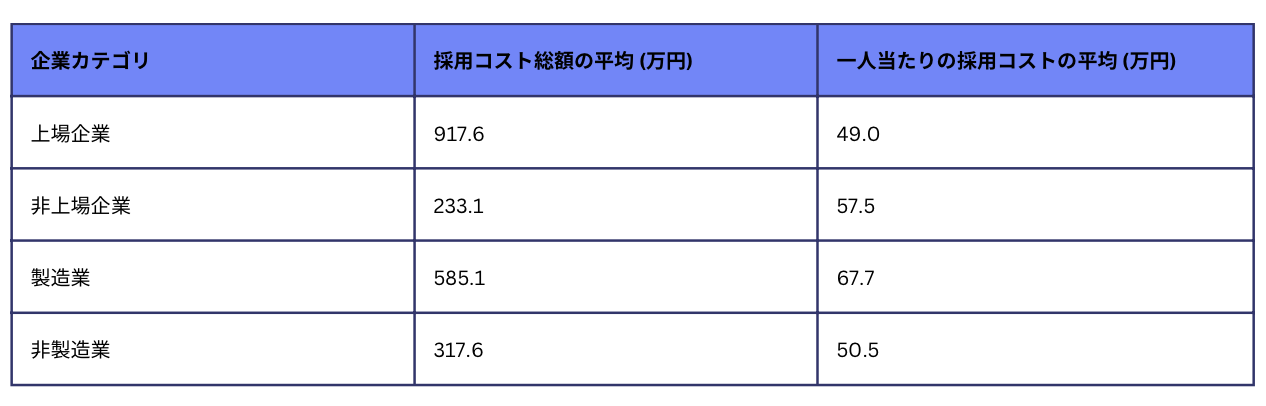

新卒採用コストの平均相場

株式会社マイナビによる「2024年卒マイナビ企業新卒内定状況調査」によると、新卒採用コスト総額の平均は287.0万円、一人当たりの採用コストの平均は56.8万円となっています。

また、調査では、「上場の有無」や「製造業か否か」といった視点からも平均採用コストがまとめられており、非上場企業や製造業に属する企業は一人当たりの採用コストが高くなる傾向があることがわかっています。

出典:)「2024年卒マイナビ企業新卒内定状況調査」

新卒採用手法は求人媒体のほかにも、新卒紹介、ダイレクトリクルーティング、採用代行などが挙げられます。下記にて、手法別の具体的な料金を紹介します。

求人媒体を活用した場合の費用

前述の通り、新卒採用コストの大部分を求人広告費が占めています。求人広告費は使用する媒体によって異なりますが、「リクナビ」や「マイナビ」などの大手求人媒体に掲載する場合、1シーズンで50万円~200万円程が相場です。

予算と特徴を考えた上で、導入する求人媒体を選択しましょう。

新卒人材紹介を活用した場合の費用

新卒人材紹介サービスの多くは、サービスを通して学生が内定を承諾、あるいは入社が確定した時点で料金が発生する「成果報酬型」の料金体系です。

料金相場は、1人当たり100万前後を中心に、安い会社で50万円、高い会社で数百万円程になります。

【2024】新卒人材紹介サービスおすすめ16社比較!料金相場や選び方も解説

ダイレクトリクルーティングを活用した場合の費用

ダイレクトリクルーティングとは、企業が採用したい学生に直接オファーする採用手法です。

他の採用手法のように、求職者の応募を待つのではなく、企業から直接優秀な学生に対しアプローチをします。

ダイレクトリクルーティングをサポートするサービスを利用した場合、料金形態は「成功報酬型」と「定額型」の2種類に分かれます。

成功報酬型サービスを利用した場合、新卒採用一人当たりの平均費用相場は30万から40万円と言われています。

定額型サービスを利用した場合は、新卒採用の際年間60~150万円程度が一般的です。

新卒ダイレクトリクルーティングサービスのおすすめは? |特徴や費用を比較

採用代行を活用した場合の費用

採用代行サービスの料金体系は「月額一律料金型」「従量課金型」「成功報酬型」の三つに分かれています。

採用代行を活用した場合にかかる費用は、依頼する業務範囲やサービスの料金体系によって大きく変動します。依頼するサービスに応じた費用例は以下の通りです。

| 採用業務内容 | 費用 |

|---|---|

| 面接日時設定 | 月5万〜 |

| DM・スカウト配信 | 月3万〜 |

| 面接実施 | 1回1万円〜 |

| 評価シート作成 | 1回3千円〜 |

| 欠席者フォロー・別日程案内 | 月2万円〜 |

| 次回面接日時連絡 | 月2万円〜 |

| 合否連絡 | 月2万円〜 |

| 内定通知書発送 | 月2万円〜 |

一般的に、新卒採用代行は月額料金50~70万円が一般的と言われています。

新卒向け採用代行(RPO)の特徴や費用相場|おすすめ10社比較も紹介

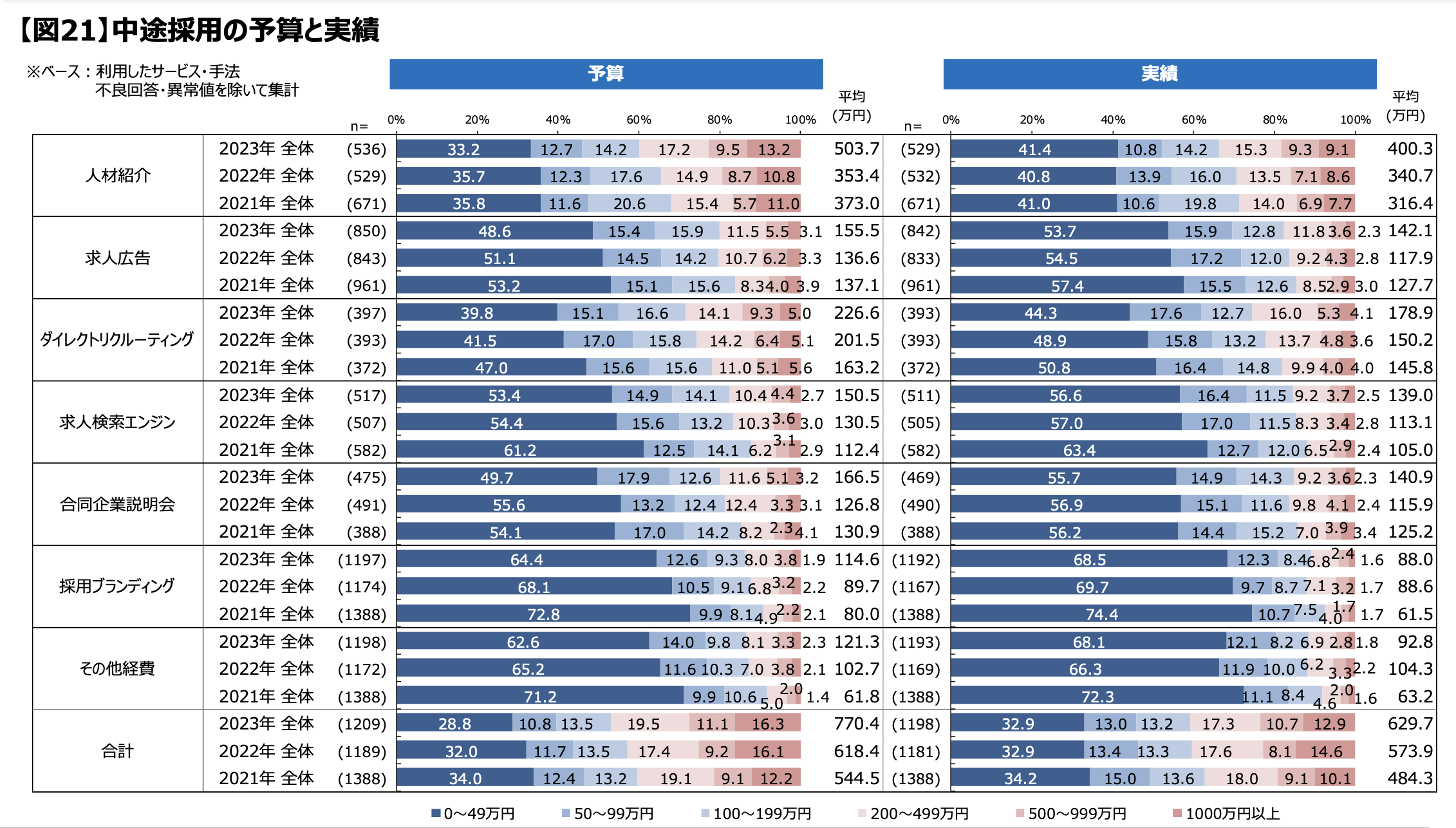

中途採用コストの平均相場

株式会社マイナビの「中途採用状況調査2024年度版」によると、中途採用コストは予算平均が770.4万円、実績平均が629.7万円となっています。

出典:)株式会社マイナビ「中途採用状況調査2024年度版」

新卒採用と異なるのは、人材紹介料が採用コストの最も大きい割合を占めている点です。その結果、一人当たりの採用コストも高くなる傾向があります。

中途採用の主な採用手法としては、求人媒体、中途人材紹介、ダイレクトリクルーティング、採用代行などが挙げられます。下記にて、同サイトを参考に、手法別の具体的な料金を紹介します。

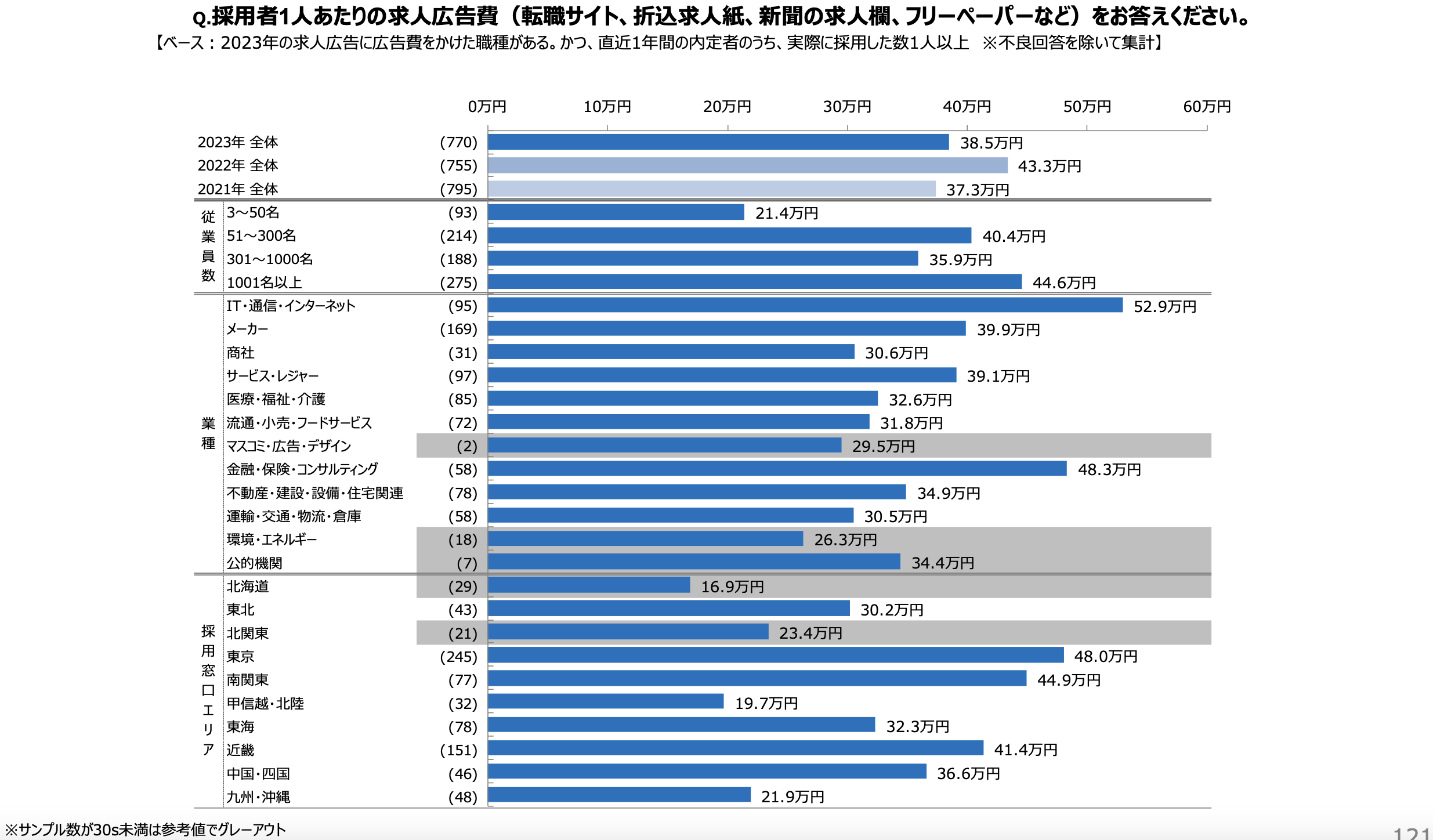

求人広告を活用した場合の費用

中途採用において、求人広告を利用する際の一般的な採用コストは100〜150万円程度です。

実際のデータによると、求人広告費は使用する媒体によって異なりますが、2023年度において、求人広告の予算平均は、全体では155.5万円となりました。

『金融・保険・コンサルティング』分野では予算319.6万円に登ります。

実績平均は、全体では142.1万円となりました。

採用単価については、下のグラフをご参照ください。

出典:)株式会社マイナビ「中途採用状況調査2024年度版」

グラフから、求人広告費は一人当たり20万〜60万円程度が一般的と言えそうです。

中途人材紹介を活用した場合の費用

中途人材紹介を活用した場合、内定時の年収の30%~35%の紹介手数料がかかります。

年収1000万円の管理職クラスを採用した場合350万円、年収500万円で175万円の費用が必要になります。

ダイレクトリクルーティングを活用した場合の費用

ダイレクトリクルーティングを活用した場合にかかる平均的な費用は、一人当たり60万前後が相場とされています。

ただし、この金額は完全成果報酬型のサービスを利用した場合の数字のため、成果報酬と月額利用料の二種のコストが発生するサービスの場合は、80万円程が相場となります。

ダイレクトリクルーティングの採用コスト全体としては、予算平均が201.5万円、実績平均が150.2万円というデータがあります。『メーカー』分野では300万円以上の予算となることもありました。

ただし、この金額は完全成果報酬型のサービスを利用した場合の数字のため、成果報酬と月額利用料の二種のコストが発生するサービスの場合は、80万円程が相場となります。

【中途向け】ダイレクトリクルーティングサービスとは?特徴や料金を比較!

採用代行を活用した場合の費用

採用代行を活用した場合にかかる費用は、上の「新卒採用コストの平均相場」でも解説したように、依頼する業務範囲やサービスの料金体系によって大きく変動します。

採用代行については、新卒と中途で大きくコストが変化することはなく、平均的な費用は月額10~70万程度になります。

市場全体で採用単価は高騰している!その背景とは?

採用単価が高騰する要因についてそれぞれ詳しく解説します。

採用手法の多様化

従来の求人広告や人材紹介だけでなく、ダイレクトリクルーティングやSNS採用など、多様な採用手法が登場しています。

これに伴い、各手法にかかる運用コストや担当者の労力が増え、採用単価が上昇するケースが増えています。

効果的な採用を実現するために採用管理システム(ATS)を導入する企業も増えており、その運用コストも無視できません。

採用手法が多様化してる?トレンドやメリット、課題を徹底解説!

人材不足の影響

人材不足は、採用活動における求人広告費や人材紹介手数料に影響を及ぼします。

以下でこの2つについて解説します。

求人広告費

求人広告は、採用活動における最も基本的な手法の一つです。

しかし、その費用は年々増加傾向にあります。

特に求職者の目に留まりやすい広告枠は競争率が高く、掲載費用が高額になることが多いと言えます。また、複数の媒体に広告を出稿する場合や、長期間掲載する必要がある場合、コストはさらに増大します。採用の質を高めるために広告内容を充実させる場合も、クリエイティブ制作費や運用費がかかり、結果的に採用単価を押し上げる要因となります。

人材紹介手数料

人材紹介会社を利用した場合、採用が成立すると手数料が発生します。

一般的に人材紹介手数料は採用者の理論年収の約20%~35%が相場とされています。

特に高度なスキルを持つ専門職やエンジニアの採用では高額になるケースが多いです。また、採用の難易度が高いポジションほど手数料も高くなるため、採用単価が大きく跳ね上がることもあります。

求人広告費や人材紹介手数料は、採用活動の成果に直結する重要な投資ですが、適切な費用対効果を意識しないと、無駄なコストが発生しやすい側面もあります。コストを最適化し、採用効率を高める施策が求められます。

企業の採用競争力の低下

企業の採用競争力が低下すると、採用単価が高騰する大きな要因となります。

優秀な人材を確保するためには、企業のブランド力や採用プロセスの効率性が重要です。採用競争力が低下している企業では、必要な人材が集まりにくく、結果として求人広告費や人材紹介手数料が増大し、採用コストが膨らんでしまいます。

ここでは、

- 企業ブランドや知名度の不足

- 選考プロセスの長期化

- 求職者のニーズとのミスマッチ

- 採用力を支えるリソースの不足

これらの具体的な要因について詳しく解説します。

企業ブランドや知名度の不足

企業ブランドや知名度は、採用活動において重要な要素です。

ブランド力のある企業や知名度が高い企業は、求職者が自然と応募を検討するため、採用活動に多額の費用をかける必要がありません。一方で、知名度が低い企業や新興企業の場合、求職者に認知してもらうために広告費やイベント開催費用がかさみます。

特に新卒採用や若年層の採用では、企業ブランドが意思決定の大きな要素となるため、魅力的な企業イメージの構築が欠かせません。また、ブランド力が不足している企業は、優秀な人材に選ばれにくく、求人広告を複数回出すことになり、採用単価が増加する原因になります。

選考プロセスの長期化

採用競争力が低い企業では、選考プロセスが非効率であることが多く、採用単価の増加を引き起こします。

書類選考や面接が複数回にわたり、求職者の負担が大きい場合や、意思決定に時間がかかりすぎる場合、求職者が途中で辞退する可能性が高まります。これにより、新たな候補者を探すために追加の採用費用が発生し、結果として採用単価が上昇します。

また、採用担当者が業務過多で採用プロセスを効率的に進められない企業も見られます。このような状況では、求職者への対応が遅れ、候補者が他企業に流れることで、優秀な人材を確保する機会を逃してしまいます。

採用プロセスの基本とは?ステップやメリット、改善施策まで紹介!

求職者のニーズとのミスマッチ

求職者のニーズや価値観が多様化している現代では、企業が提供する条件や働き方が合わない場合、採用活動がうまく進まないことがあります。

リモートワークの導入や柔軟な働き方を求める求職者が増えている一方で、従来の働き方を続ける企業では応募が集まりにくく、採用単価が高騰する傾向があります。

また、給与水準や福利厚生の面で他企業と比較して魅力が乏しい場合も、求職者から選ばれにくく、採用コストをかけても成果が出ないケースが増えています。こうしたミスマッチを解消するためには、企業側が労働市場の変化を理解し、求職者のニーズに応える採用条件の見直しが求められます。

採用力を支えるリソースの不足

採用競争力の低下には、採用担当者や採用活動に使えるリソースの不足も関係しています。

中小企業やスタートアップ企業では、採用活動に充てられる人員や予算が限られている場合が多いため、十分な施策を展開できないことがあります。採用管理システムの導入やデータを活用した採用戦略が取れないと、非効率な採用活動が続き、採用単価が高騰する原因になります。

また、採用担当者の経験やスキルが不足している場合、効果的な求人原稿を作成できない、候補者の適性を見極められないといった問題が発生し、採用の成功率が低下します。その結果、採用活動が長引き、追加コストが発生してしまうのです。

【気づかずやっているかも?】採用コストが増える原因

採用コストが高騰してしまう背景には、企業が気づかないうちに行っている非効率な採用活動が影響していることが多いです。無駄なコストをかけずに効果的な採用を行うためには、まず何がコスト増加の原因になっているのかを正しく把握することが重要です。本章では、採用コストが増えてしまう主な要因について詳しく解説します。

求める人材の市場価値が高い

近年、多くの企業がITエンジニアやデータサイエンティスト、グローバル人材など、専門スキルを持つ人材の確保を求めています。しかし、このような人材は市場に出る数が少なく、需要が供給を大きく上回っているため、採用競争が激化しています。その結果、企業はより高い報酬や充実した福利厚生を提示しなければならず、結果的に採用コストが増加してしまいます。

ITエンジニアを採用する場合、求人広告だけでは応募が集まりにくいため、人材紹介会社を活用する企業が増えています。しかし、人材紹介会社を通じた採用は、採用者の年収の20〜35%を紹介手数料として支払うケースが多く、一人あたりの採用コストが100万円を超えることも珍しくありません。こうした専門職の採用では、短期的に優秀な人材を確保しようとすると高額なコストがかかるため、企業は長期的な視点で採用戦略を考える必要があります。社内での人材育成を強化したり、インターンシップや新卒採用を活用して早い段階から将来の人材を確保することが、採用コストの抑制につながります。

採用手法を手広く利用しすぎている

より多くの応募者を集めようとするあまり、必要以上に多くの採用チャネルを活用してしまい、結果としてコストが膨らんでしまうケースもあります。例えば、同じ求人内容で複数の求人媒体に広告を掲載したり、人材紹介とダイレクトリクルーティングを並行して行ったりすると、それぞれのコストが積み重なり、結果的に採用コストが想定以上に増えてしまいます。

また、SNS採用や動画広告など、新しい採用手法が登場するたびに試験的に導入する企業も少なくありません。しかし、これらの手法には運用のノウハウが必要であり、効果を最大化するには専門的な知識や継続的な改善が求められます。例えば、ダイレクトリクルーティングでは、スカウトメールの開封率を上げる工夫が必要ですが、運用がうまくいかないとコストだけがかかり、採用にはつながりにくくなります。

採用手法を幅広く活用すること自体は悪いことではありませんが、それぞれの手法の効果を適切に分析し自社にとって本当に有効なチャネルに絞ることが重要です。例えば、過去のデータをもとに、応募数や採用決定率が高い媒体を特定し、そこに予算を集中させることで、無駄な出費を抑えながら効率的な採用が可能になります。

コストの見直しが後回しになっている

採用活動において、企業は日々の業務に追われるあまり、コストの見直しを後回しにしてしまうことがあります。特に、これまで成功した採用手法をそのまま続けている企業では、環境の変化に適応できず、気づかぬうちに不要なコストがかさんでいるケースが多く見られます。

例えば、数年前までは有効だった採用媒体が、現在では効果が落ちているにもかかわらず、そのまま契約を更新してしまうことがあります。また、人材紹介会社に頼りきりになり、自社での採用力を高める努力を怠ってしまうと、長期的に見て採用コストは減らないどころか、ますます増加してしまいます。

さらに、内定辞退や早期離職の問題も、採用コストの増加につながる重要な要因です。せっかく時間と費用をかけて採用した人材がすぐに辞めてしまうと、再び採用活動を行う必要があり、同じポジションの採用に二重のコストがかかってしまいます。

採用コストを削減する5つの方法

実際に採用コストを抑える方法には以下5つが挙げられます。

- 内定辞退者を減らす

- 求人広告媒体を再確認する

- 採用ホームページを上手に活かす

- リファラル採用を行う

- 求人媒体と人材紹介、それぞれの特徴を理解する

それぞれについて詳しく解説します。

内定辞退者を減らす

内定辞退者を減らすことは、採用コストの削減に繋がります。内定辞退者が出ることによって、以下の場合は採用コストが増えてしまいます。

・内定辞退者がリファラル採用だった場合

リファラル採用の場合は、紹介した社員に報酬金を支払っていることが多いです。内定を辞退されてしまうと、余分に費用がかかってしまいます。

・内定辞退者に引っ越し費用を支払っていた場合

引っ越しの手続きは数か月前に行っていることが多いです。もし内定辞退者に引っ越しの費用を渡していた場合、回収することが難しい場合もあります。

内定は2週間前まで辞退することが可能です。ですので、内定者を積極的にフォローすることによって内定辞退率を減らすことが重要です。

- 社員との交流イベント

- 内定者同士が交流するイベント

- 実際の職場の見学

などを実施することで学生が企業理解を深めることが可能となります。内定者の方を手厚く待遇し、今までかけたコストを無駄にしないことが重要です。

求人広告媒体を再確認する

求人広告媒体の再確認をすることは、ミスマッチを減らすことに繋がります。早期離職は採用にかけた費用がすべて無駄になってしまうので、ターゲット層の見極めが大切です。具体的には以下の確認方法があります。

- 出稿する媒体はそれでよいのか

- 出稿する時期が適切なものであるか

- 応募者の数が自社の目標を満たしているか

- 採用人数は適切なものであるか

以上のことを意識し広告媒体を再確認することで、ミスマッチを減らすことができます。

採用ホームページを上手に活かす

採用ホームページを上手に活かすことも、採用コストの削減に繋がります。自社の採用ホームページを充実させ、そこからの応募を増やすことが出来れば、求人広告の掲載費用を減らすことができます。求人広告にオプションを付けている場合には、その料金をカットすることも可能となるでしょう。

加えて、下記のサイトと連携することが可能となっています。

- スタンバイ

- 求人ボックス

- indeed

- CAREERJET

また、有料となりますが下記サイトに広告を出すことで採用ホームページに導くことも可能です。

- Yahoo

採用ホームページが充実していれば、興味を持ってくれる機会が増えるでしょう。

リファラル採用を行う

リファラル採用とは、社員からの紹介で採用する手法です。

社員との交流によって、自社についての理解をある程度深めている方々が主体であることから、採用のミスマッチが起こりにくく定着率が高いことが特徴です。コネ採用とは全く別物であり、通常の選考フローを受けることが多いです。

最近では、中途採用をリファラルにて採用する企業が増えてきています。採用コストも削減できる上に定着率も高めることができるので、積極的に採用してみるのはいかがでしょうか。

リファラル採用とは?導入のメリットや成功のポイントを徹底解説

求人媒体と人材紹介、それぞれの特徴を理解する

求人媒体の特徴として、幅広く募集をかけることによって、多くの人を募集することが可能となります。未経験の方を積極採用している場合など、採用基準が比較的低い場合には、こちらがオススメです。

求人媒体にて採用した方が、コストが安く済むケースは非常に多いです。もし万が一、採用基準が高くないにも関わらず人材紹介を使用しているのであれば、求人媒体に切り替えましょう。

人材紹介の特徴として、募集対象は限られるもののターゲット層を明確な採用をすることが可能となります。経験が豊富な人が欲しい場合、即戦力となる人が欲しい場合など、採用基準が高い場合はこちらがおすすめです。しかし、一人採用するにあたって年収の30%から35%を紹介会社に払わなくてはならないので、費用は少しかかってしまいます。

採用単価の削減に取り組む際の注意点

採用コストを抑えることは企業経営において重要ですが、単にコストを削減するだけでは逆に人材確保が難しくなったり、結果的に余計な費用がかかることもあります。コスト削減を進める際は、企業の成長戦略や採用の質を維持しながら、慎重に進める必要があります。本章では、採用単価の削減に取り組む際に注意すべきポイントを解説します。

費用対効果のバランスを考慮する

採用コストを削減することは重要ですが、安易にコストを抑えすぎると結果として質の高い人材を確保できず、採用の失敗につながるリスク があります。たとえば、費用を抑えるために安価な求人媒体を利用した場合、応募数は増えても求めるスキルを持つ人材が集まりにくく、結果的に選考の手間や時間が増えてしまうことがあります。

また、人材紹介会社を利用する場合でも、成功報酬を抑えることばかりを考えると、紹介される人材の質が低下する可能性があります。そのため、単にコスト削減を目的とするのではなく、どの採用手法が最も費用対効果が高いかを見極めることが大切です。たとえば、過去の採用実績をデータで分析し、どの採用チャネルが最も成功率が高かったかを振り返ることが有効です。効果が低かった手法は見直し、より効率的な方法に切り替えることで、コストを抑えながらも質の高い採用を実現できます。

自社が求める人材像を明確にする

採用コストが無駄にかかる大きな要因の一つに、「求める人材像が明確でない」という問題があります。ターゲットが不明確なまま採用活動を行うと、適切な媒体選びや選考プロセスの設計ができず、結果的に多くのコストがかかってしまいます。

企業が「幅広く応募者を集めたい」と考えて求人広告を出した場合、結果として多くの応募が集まるものの、スクリーニングに時間がかかり採用担当者の業務負担が増加します。反対に、ピンポイントで優秀な人材を狙う戦略をとれば、応募数は少なくてもマッチ度の高い候補者を確保しやすくなります。

そのため、採用コストを削減するためには、まず 「自社にとって本当に必要な人材はどのような人か」 を明確にすることが重要です。求めるスキルや経験、価値観を定義し、それに基づいた採用手法を選択することで、無駄なコストをかけることなく、効率的に採用を進めることができます。

人材育成やキャリア支援にも注力する

採用コストを削減するもう一つの重要なポイントは、「採用にかかるコストを減らすのではなく、採用自体の頻度を減らす」という考え方です。そのためには、社内の人材育成を強化し、離職率を下げること が欠かせません。

せっかく費用をかけて採用した人材がすぐに離職してしまうと、再び採用活動を行う必要があり、結果的に採用コストが増加してしまいます。特に、業界によっては人材の流動性が高く、採用を繰り返すことが常態化しているケースもあります。こうした状況を改善するためには、社員が長く働き続けられる環境を整え、定着率を向上させることが重要 です。

新入社員向けの研修プログラムの充実や、キャリアアップの機会を提供することで、従業員が長く働きたいと思える環境を作ることが効果的です。また、社内の評価制度を見直し、社員が納得できるキャリアパスを提示することも、早期離職の防止につながります。

外部サービスの活用で採用コストの削減に取り組もう

採用コストを削減しながら、より効果的な採用活動を実現するためには、外部サービスの活用も有効な手段の一つです。特に、採用のプロフェッショナルが提供する採用コンサルティング や 採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing) を利用することで、無駄なコストを抑えながら、効率的な採用を実施できます。本章では、それぞれのサービスの特徴とメリットを詳しく解説します。

採用コンサルの活用で戦略的な採用を実現

採用コンサルティングとは、企業の採用課題を分析し最適な採用戦略を提案するサービスです。採用市場の動向を把握し、企業の状況に合わせたアドバイスを提供することで、より効果的な採用活動を支援します。

特に、採用コストの最適化において、採用コンサルの活用は大きなメリットがあります。たとえば、企業がどの採用チャネルが最も費用対効果が高いかを正しく判断できていない場合、コンサルタントがデータをもとに分析し、無駄なコストを削減しながら適切な採用施策を提案します。また、応募者の質を向上させるためのブランディング戦略や、選考プロセスの効率化についても助言を受けることが可能です。

採用代行(RPO)を活用して採用業務を効率化

採用代行(RPO)とは、企業の採用活動の一部または全部を外部の専門会社に委託するサービスです。近年、特に採用担当者のリソースが不足している企業や、大量採用が必要な企業を中心に利用が拡大しています。採用代行の最大のメリットは、採用にかかる時間と労力を削減できることです。採用担当の稼働自体がコストであることを考えると、外部のプロフェッショナルへの依頼はコスト削減において非常に効率的です。

また、採用代行を活用することで、企業は自社のコア業務に集中しながら、専門的なノウハウを持つプロフェッショナルに採用活動を任せることができるという利点もあります。特に、一時的に採用が増える時期(新卒採用のピークや急な事業拡大時)には、採用代行を活用することで社内リソースを圧迫せずに採用を進めることが可能です。

さらに、採用代行会社は複数の企業の採用支援を行っているため、市場の最新動向や採用成功のノウハウを豊富に持っています。そのため、企業が独自に採用を進めるよりも、より効果的な手法を取り入れやすく、結果として採用コストの削減につながるケースが多いのです。

【2025年版|厳選51社】採用代行(RPO)サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!

採用単価についてよくある質問(FAQ)

記事の最後に、採用単価についてよくある質問をまとめました。

採用単価を社内で共有する際、どのような指標と併せて示すと説得力がありますか?

離職率や定着率、1人あたりの生産性などとセットで提示しましょう

これにより、費用対効果が明確になりやすく、経営層への理解を得やすくなります。

採用単価を長期的に抑えるにはどんな視点が必要ですか?

採用活動だけでなく、オンボーディングや育成施策に投資し、離職を防ぐことで長期的なコスト最適化が実現します。

採用単価をKPIとして設定する際の注意点は?

単価の低さだけを追求すると、質の低下や早期離職につながる恐れがあるため、質的な指標も同時に設定することが重要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、採用コストの相場、内訳、削減する5つの方法についてご紹介しました。

しっかりと採用コストの相場を理解し、自社がどの様な状況であるのかしっかりと把握することが重要です。採用活動をより効果的にするために、採用コストを削減していきましょう。

採用コストの削減に悩まれている方へ

株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)の採用代行サービスについてはこちら

「普通の運用代行」ではない、

プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。

①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。

②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。

③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。

④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。

⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。

⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。

のコピー-25-300x200.jpg?x82548)

-300x200.jpg?x82548)

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)