👉この記事のポイント

- 試用期間とは?

試用期間とは、新たに雇用された従業員が本採用に至るまでの評価期間を指します。企業側はこの期間を利用して、従業員のスキルや職場への適応能力を確認します。

- 企業が試用期間を設ける目的とは?

企業が試用期間を設ける目的である「適性判断」「ミスマッチ防止と離職率の低減」「スキルや業務適応力の確認」などについて解説します。

- 試用期間を効果的に活用するためのポイント

試用期間を効果的に活用するためのポイントを3つ紹介します。「試用期間中のフォローアップ体制の構築」「企業文化との適合性の見極め」などが挙げられます。

採用代行企業の選定にお困りの方へ!

uloqoが選ばれる理由を知りたくないですか?

従来の採用代行サービスには何が足りない? uloqoは他と何が違う?

実績の秘訣をまとめた資料を無料公開します!

試用期間とは?

試用期間は、企業が新たに採用した従業員の適性やスキルを見極める大切なプロセスです。

このセクションでは、試用期間の基本的な考え方について押さえておくべきポイントを整理しています。特に以下の2つの視点から理解を深めることが重要です。

- 試用期間の定義

- 試用期間と本採用の違い

それぞれの項目について、以下で詳しく見ていきましょう。

試用期間の定義

試用期間とは、新たに雇用された従業員が本採用に至るまでの評価期間を指します。

企業側はこの期間を利用して、従業員のスキルや職場への適応能力を確認します。

一方、従業員にとっても、企業の文化や仕事内容が自身に合っているかを見極める機会となります。

試用期間の長さや運用方法は企業によって異なりますが、一般的には3か月から6か月程度の設定が多いです。

試用期間中も、労働契約自体は正式に成立しているため、企業は従業員に対して労働基準法などの法的義務を負う点に留意しなければなりません。

試用期間と本採用の違い

試用期間と本採用にはいくつかの違いがあります。

最大の違いは「解雇のハードル」です。試用期間中の従業員に対して企業が本採用を見送る場合、一定の合理的な理由があれば解雇が認められやすい傾向があります。

ただし、無条件で解雇が可能なわけではなく、解雇権の濫用にならないよう注意が必要です。

また、試用期間中の給与や待遇が本採用時と異なるケースもあります。

一部の企業では、試用期間中の給与を本採用時より低めに設定することがありますが、この場合も労働契約に明記し、求職者に事前に説明することが求められます。

試用期間の長さ

試用期間の長さは、従業員評価の制度設計に直結する重要な要素です。

適切な長さを設定することで、公平な評価とスムーズな本採用につなげることができます。

- 一般的な試用期間

- 法律上の試用期間の上限

- 試用期間の長さを決める際のポイント

ここでは、一般的な期間、法律的な観点、そして設定時の考慮点について解説していきます。

一般的な試用期間

多くの企業では、試用期間を3か月から6か月に設定しています。

この期間は、従業員の業務遂行能力や企業文化への適応度を評価するのに十分な長さと考えられています。

業種や職種によっても異なり、例えば営業職や事務職では3か月程度の試用期間が一般的ですが、専門職やエンジニア職では6か月以上設けられることもあります。特に技術力や専門知識が求められる職種では、適切な評価に時間がかかるため、比較的長めの試用期間が設定されることが多いです。

法律上の試用期間の上限

日本の労働基準法では、試用期間の具体的な長さについて明確な上限は定められていません。

しかし、一般的に1年を超える試用期間は認められにくいとされています。

長すぎる試用期間は、労働者にとって不安定な雇用状態が長引くことになり、不適切と判断される可能性があるためです。

また、試用期間中の解雇は通常の解雇よりも一定の合理性が認められやすいとされていますが、それでも解雇権の濫用が認められれば無効になるため、慎重な対応が求められます。

試用期間の長さを決める際のポイント

試用期間を設定する際には、以下の点を考慮することが重要です。

- 業務の特性

- 育成期間の確保

- 従業員の不安軽減

- 法律との整合性

企業側にとっても、従業員にとっても適切な試用期間を設定することが、採用のミスマッチを防ぎ、円滑な雇用関係を築くための鍵となります。

企業が試用期間を設ける目的とは?

試用期間は単なる慣習ではなく、企業が合理的な採用判断を行ううえで欠かせない仕組みです。

- 適性判断

- ミスマッチ防止と離職率の低減

- スキルや業務適応力の確認

- 企業文化・組織風土への適合性の見極め

採用の精度向上や従業員の定着を図るために、様々な目的で活用されています。

ここでは主な目的を4つに分けて詳しく解説していきます。

適性判断

試用期間の最も基本的な目的は、従業員の適性を判断することです。

採用時の面接や書類選考だけでは、実際の業務適性を完全に見極めることは困難です。

そのため、一定期間実際に働いてもらうことで、業務への適応度や能力を評価する機会を設けます。

特に、仕事の進め方や職場の環境に対する適応力は、試用期間中にしか分からない要素のひとつです。

ミスマッチ防止と離職率の低減

採用時のミスマッチを防ぎ、離職率を下げることも試用期間の重要な目的のひとつです。

企業側が従業員の適性を確認するのと同時に、従業員にとっても、企業の文化や業務内容が自分に合っているかを判断する機会となります。

もし、業務内容や職場環境が期待していたものと大きく異なっていた場合、試用期間中に双方が合意のうえで契約を見直すことも可能です。

採用ミスマッチの原因と対策は?成功事例から学ぶポイントを解説!

スキルや業務適応力の確認

業務に必要なスキルが十分に備わっているか、また、新しい環境に適応できるかを確認することも、試用期間の大きな目的のひとつです。

特に、専門性の高い職種や、高いスキルが求められる職場では、入社後の業務遂行能力を試用期間中にしっかりと評価することが求められます。

また、技術職や営業職などでは、短期間のうちに実績を求められるケースもあり、その適応力を見極める機会となります。

企業文化・組織風土への適合性の見極め

スキルや適性だけでなく、企業文化や組織風土に適応できるかどうかも、企業が試用期間を設ける大きな理由のひとつです。

どれほど優れた能力を持つ人材であっても、組織の方針やチームの働き方に馴染めない場合、長期的に活躍することは難しくなります。

試用期間中に、企業の価値観やチームの雰囲気に順応できるかどうかを確認することは、企業と従業員双方にとって非常に重要なポイントとなります。

試用期間を設定するメリットとは?

試用期間を設けることで、企業には複数のメリットがもたらされます。

- 採用のミスマッチを防ぐ

- 教育・研修期間として活用できる

- 試用期間中の評価で適材適所を判断できる

- 本採用前に企業側がリスクを軽減できる

採用リスクを最小限に抑えつつ、より良い人材配置や育成にもつなげられる制度です。

以下に代表的なメリットを4つ紹介します。

採用のミスマッチを防ぐ

試用期間の大きなメリットの一つは、採用のミスマッチを防ぐことです。

面接の場では、候補者もできるだけ良い印象を与えようと努力するため、実際の働き方や適性を正確に見極めることは難しいものです。

試用期間を設けることで、候補者の実際の業務遂行能力や、チームとの相性を確認することができます。

もし、試用期間中に適性が合わないと判断された場合、適切な形で雇用契約を見直すことも可能です。

教育・研修期間として活用できる

新入社員には業務に慣れてもらうための教育や研修が必要ですが、試用期間をこの育成期間として活用することで、よりスムーズな導入が可能になります。

特に、新しい環境に適応するまでの時間は人によって異なるため、試用期間中に個々のペースに合わせた教育やOJTを実施することで、本採用後のパフォーマンス向上につなげることができます。

また、研修期間を試用期間と位置づけることで、企業側の負担も分散され、より効果的な人材育成が可能になります。

試用期間中の評価で適材適所を判断できる

従業員の業務適性は、実際に働いてみなければ分からない部分も多くあります。

試用期間を通じて、適材適所の配置を見極めることができるのもメリットの一つです。

たとえば、採用時には特定の業務に適していると判断されたものの、試用期間中に他の業務のほうが向いていると分かることもあります。

こうした状況を早期に察知し、適切な配置転換を行うことで、従業員の能力を最大限に活かすことができます。

本採用前に企業側がリスクを軽減できる

企業にとって、雇用契約を締結することは大きな責任を伴います。

入社後に想定していた能力を発揮できなかったり、勤務態度に問題があったりした場合、通常の解雇は法的リスクを伴うため、慎重に対応しなければなりません。

しかし、試用期間中であれば、一定の合理的な理由があれば本採用を見送ることが比較的容易になります。

試用期間を活用することで、企業は雇用に関するリスクを軽減し、より確実な人材登用を進めることができます。

試用期間を設定するデメリットとは?

試用期間にはメリットがある一方で、企業にとって注意すべきデメリットも存在します。

これらのリスクを理解し、制度設計や運用に反映することが重要です。

- 試用期間が求職者に与える心理的負担

- 試用期間中の労働条件の違いによる不満

- 試用期間後の解雇に伴う法的リスク

- 短期間での評価の難しさ

以下の4点に分けて詳しく解説します。

試用期間が求職者に与える心理的負担

試用期間は、企業にとっては従業員の適性を判断するための重要な期間ですが、求職者にとっては「まだ正式に雇用されていない」という不安を抱える要因となります。

特に、試用期間の間に解雇される可能性があると感じることで、パフォーマンスが発揮しづらくなるケースもあります。

また、試用期間中は仕事に慣れることに加えて、自分が評価されているというプレッシャーも感じやすく、精神的なストレスが増加する傾向があります。

試用期間中の労働条件の違いによる不満

企業によっては、試用期間中の給与を本採用時よりも低く設定するケースがあります。

また、福利厚生の一部が適用されなかったり、ボーナス支給の対象外になったりすることもあります。

こうした待遇の違いに対して求職者が不満を抱くことも多く、試用期間中に離職してしまう原因となることもあります。

企業としては、試用期間中の労働条件を明確にし、事前に十分な説明を行うことが重要です。

試用期間後の解雇に伴う法的リスク

試用期間中は、通常の雇用契約よりも解雇が認められやすいとされていますが、だからといって自由に解雇できるわけではありません。

日本の労働法では、解雇には「合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされ、試用期間中であってもこれらの要件を満たさなければなりません。

不当解雇と判断されると、企業は訴訟リスクを抱えることになり、経営に悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため、試用期間終了後に解雇を決定する際には、十分な評価基準を設け、適切な手続きを踏むことが求められます。

短期間での評価の難しさ

試用期間の長さは一般的に3か月から6か月程度ですが、その短い期間の中で従業員の適性を正しく評価するのは容易ではありません。

新しい環境に適応するまでに時間がかかるタイプの従業員の場合、試用期間内では本来の実力を発揮できないこともあります。

また、評価基準が曖昧なまま試用期間を終了してしまうと、本来適性のある人材を見逃してしまう可能性もあります。

企業としては、試用期間の間にどのようなポイントを評価すべきかを明確にし、適切な判断を行うことが重要です。

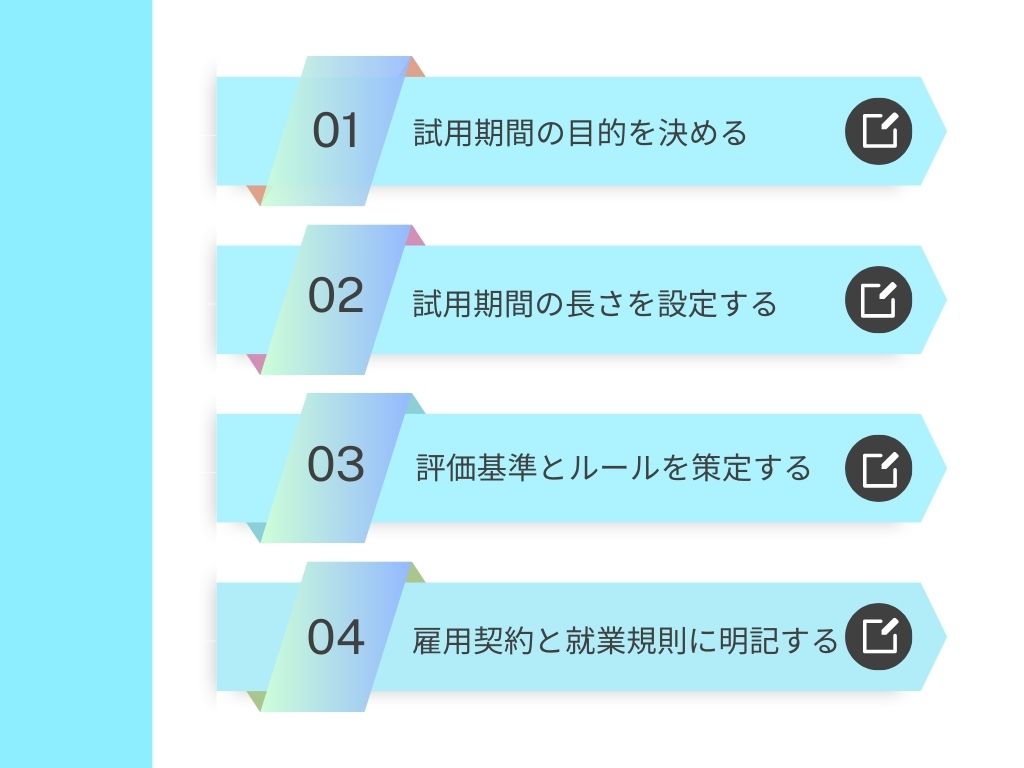

試用期間の設定方法4STEP

試用期間を適切に設定するための4つのステップについて解説します。

STEP1:試用期間の目的を決める

試用期間を設ける前に、何のために試用期間を設定するのかを明確にする必要があります。

試用期間の目的は企業によって異なりますが、一般的には従業員の業務適性やスキルを評価すること、企業文化や組織に適応できるかを見極めること、試用期間中に必要な研修を実施し、本採用後の業務遂行をスムーズにすることなどが挙げられます。

目的が明確でないまま試用期間を設定すると、評価基準が曖昧になり、適切な判断ができなくなる可能性があります。

企業の採用戦略や育成方針に応じて、試用期間をどのように活用するのかを事前に決めておくことが重要です。

STEP2:試用期間の長さを設定する

試用期間の長さは、業務の内容や評価基準に応じて適切に設定する必要があります。

一般的には3か月から6か月の試用期間が多く採用されていますが、企業によっては1か月や1年間の試用期間を設ける場合もあります。

試用期間の長さを決める際には、業務の習熟に必要な期間を見極めることが求められます。

業務の難易度が高い場合は、評価に十分な時間を確保する必要があります。

また、法律上の制約も考慮し、過度に長い試用期間を設定しないよう注意しなければなりません。

求職者への負担を考え、試用期間が長すぎると不安を与え、離職の要因となる可能性もあるため、バランスの取れた設定が求められます。

STEP3:評価基準とルールを策定する

試用期間の目的が明確になり、その長さが決まったら、次にどのような基準で従業員を評価するのかを設定します。

評価基準が曖昧だと、公平な判断ができず、従業員からの不満や労働トラブルにつながる可能性があります。

主な評価基準として、業務遂行能力、コミュニケーション能力、勤怠状況、企業文化への適応度などが考えられます。

詳しくはのちのセクションで解説します。

STEP4:雇用契約と就業規則に明記する

試用期間のルールを決めたら、それを正式に雇用契約書や就業規則に明記することが重要です。

試用期間に関する情報を明文化し、求職者に事前に説明することで、誤解やトラブルを防ぐことができます。

雇用契約書に記載すべき主な内容として、試用期間の長さ、試用期間中の給与や待遇、試用期間中の評価基準、試用期間終了後の対応(本採用、延長、解雇の可能性)などが挙げられます。

また、試用期間の終了時に本採用へ移行する場合、新たな雇用契約書を交わすべきかも事前に決めておく必要があります。

一部の企業では、試用期間終了後に自動的に本採用へ移行する仕組みをとっていますが、正式な契約更新を行う企業もあります。

いずれの方法を採用するにせよ、ルールを明確にし、求職者に納得してもらうことが大切です。

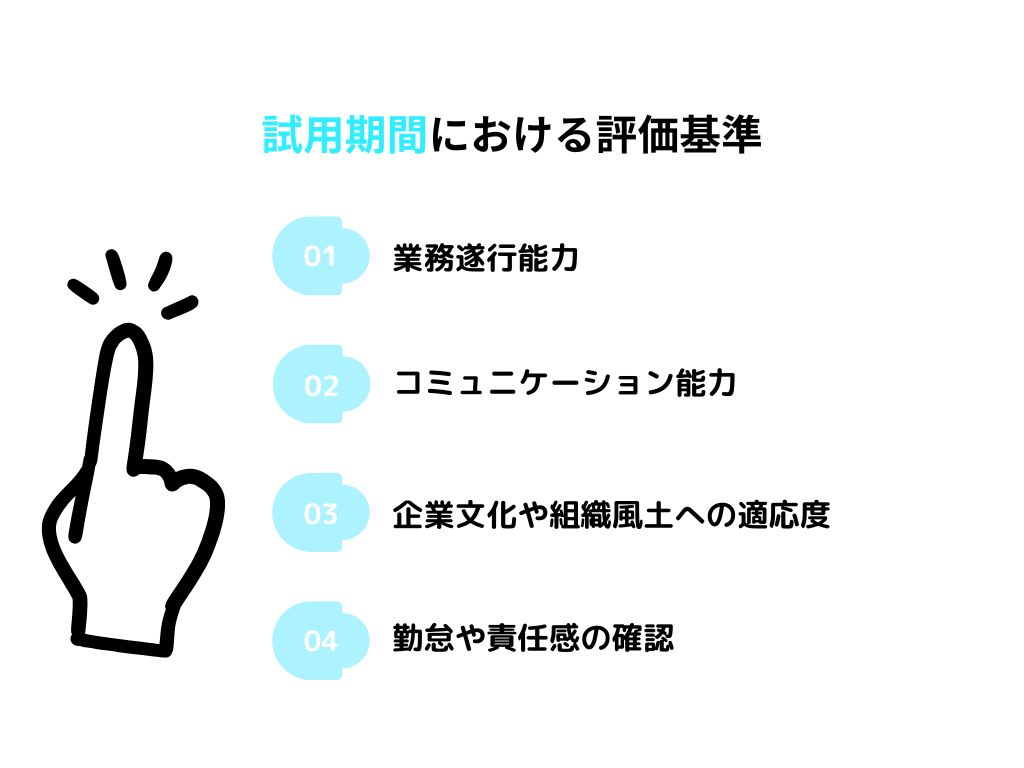

試用期間における評価基準

試用期間中に企業が重視すべき評価基準について解説します。

業務遂行能力

試用期間中に最も重視される評価基準の一つが、業務遂行能力です。

これは、従業員が企業の期待するレベルで業務を遂行できるかを確認するものです。

特に、業務の習熟度、正確性、スピード、問題解決能力などが評価のポイントになります。

業務遂行能力を評価する際には、単に成果だけでなく、仕事の進め方や努力の過程も考慮することが重要です。

コミュニケーション能力

職場において、コミュニケーション能力は非常に重要なスキルの一つです。

どれほど優れたスキルを持っていても、チームとの円滑な意思疎通ができなければ、業務に支障をきたす可能性があります。

そのため、試用期間中に従業員のコミュニケーション能力を確認することは不可欠です。

具体的には、上司や同僚との報連相(報告・連絡・相談)が適切に行えているか、顧客対応がスムーズにできているか、チームワークを意識して働いているかなどが評価ポイントになります。

また、単なる言葉のやり取りだけでなく、相手の意図を的確に理解し、適切な対応ができるかどうかも重要な要素です。

企業文化や組織風土への適応度

企業ごとに文化や組織の風土は異なります。

そのため、試用期間中に従業員が企業の価値観や方針に適応できるかどうかを見極めることも大切な評価基準の一つです。

企業文化への適応度が低い場合、業務自体はこなせても、長期的に活躍することが難しくなる可能性があります。

勤怠や責任感の確認

試用期間中の勤怠状況も重要な評価項目です。

頻繁な遅刻や欠勤がある場合、業務への取り組み姿勢に問題がある可能性があるため、慎重に評価する必要があります。

また、勤務態度や責任感も評価の対象となります。

人事評価制度の作り方とは?機能や評価項目、制度まで詳しく解説!

試用期間中の雇用条件と待遇

試用期間中の雇用条件や待遇は、本採用時と異なるケースが多く、あらかじめ内容を明確にしておくことがトラブル防止につながります。

- 給与や社会保険の取り扱い

- 福利厚生や休暇の適用範囲

- 試用期間中の解雇とそのリスク

ここでは、給与・保険・福利厚生・解雇リスクといった観点から、企業が配慮すべきポイントを解説します。

給与や社会保険の取り扱い

試用期間中の給与は、本採用時と同じ水準で支払われる場合もあれば、試用期間終了後に昇給するケースもあります。

企業によっては、試用期間中のリスクを考慮し、本採用時よりも給与を低めに設定することがあります。しかし、最低賃金を下回るような給与設定は労働基準法違反となるため、注意が必要です。

また、社会保険の適用についても、試用期間中だからといって免除されるわけではなく、一般的には加入義務が発生します。

厚生年金、健康保険、雇用保険など、法定の社会保険は正社員と同様に適用されることがほとんどです。

ただし、一部の企業では試用期間中の雇用形態を契約社員とし、一定の条件を満たした後に本採用へ切り替えるケースもあります。

その場合、労働契約の内容に十分な注意を払う必要があります。

福利厚生や休暇の適用範囲

試用期間中の福利厚生については、企業ごとに異なります。

一般的には、本採用時と同じ福利厚生が適用されますが、一部の企業では、試用期間中は特定の手当や制度が利用できない場合もあります。

また、有給休暇の取得についても、試用期間中に制限が設けられることがあります。

労働基準法では、入社から6か月が経過し、所定労働日数の8割以上を出勤した場合に、有給休暇の付与が義務付けられています。

そのため、試用期間中の有給休暇取得は、企業の就業規則に基づいた運用となります。

企業側は、従業員に対して試用期間中の福利厚生や休暇制度について明確に説明し、誤解を招かないようにすることが求められます。

試用期間中の解雇とそのリスク

試用期間中は、本採用時と比べて解雇が認められやすい傾向にあります。

しかし、だからといって自由に解雇できるわけではなく、解雇権濫用の原則が適用されるため、正当な理由が必要となります。

試用期間中の雇用条件や待遇は、企業と従業員の信頼関係を築くうえで非常に重要な要素です。

適切な運用を行い、従業員の不安を解消することで、より良い職場環境を実現することができます。

試用期間後の対応4種類

試用期間が終了した後、企業は評価結果に基づいて複数の選択肢から対応を選ぶことになります。

本採用の可否だけでなく、その後の支援や延長の判断も含め、適切な運用が求められます。

- 正社員への移行

- 試用期間の延長

- 試用期間終了後の解雇

- 試用期間終了後の適切なフォローアップ

ここでは代表的な対応策について解説します。

正社員への移行

試用期間中に十分な適性が認められた場合、従業員は正社員へと移行します。

本採用が決定された際には、企業側は正式な雇用契約を締結し、労働条件や給与、福利厚生の適用範囲などを明確にすることが必要です。

本採用の際には、試用期間中の評価を振り返り、従業員に対してフィードバックを行うことが重要です。

試用期間中の成果を具体的に伝え、どのような点が評価されたのかを説明することで、従業員のモチベーション向上につながります。

また、本採用後のキャリアプランや今後の目標についても話し合い、企業と従業員の方向性を一致させることが望ましいです。

試用期間の延長

試用期間中の評価が十分ではない場合や、業務遂行能力や適応度の判断にもう少し時間が必要な場合、試用期間を延長することがあります。

ただし、試用期間の延長には合理的な理由が求められ、企業側が一方的に延長を決定することはできません。

試用期間を延長する際には、その理由を明確にし、従業員に適切に説明することが重要です。

また、試用期間の延長を行う場合には、延長期間の長さや評価基準を明確にし、就業規則や雇用契約に記載する必要があります。

延長後の最終評価の時期を明確にし、従業員が次のステップを見据えやすいようにすることも大切です。

試用期間終了後の解雇

試用期間中の評価が著しく低く、企業の求める基準に達していない場合、試用期間終了後に解雇を検討することもあります。

しかし、試用期間中であっても、企業は解雇の際に一定の法的義務を果たす必要があり、不当解雇とならないよう注意しなければなりません。

試用期間後の解雇が認められるためには、合理的な理由が求められます。

例えば、業務遂行能力が極端に不足している、勤務態度に問題がある、企業文化やチームとの適応が難しいなどの理由が挙げられます。

ただし、「期待していた成果を出せなかった」という抽象的な理由だけでは、解雇が無効と判断される可能性もあります。

解雇の手続きを進める際には、事前に十分な説明を行い、従業員が納得できる形で進めることが求められます。

法律上、解雇には少なくとも三十日前の予告が必要とされ、即時解雇を行う場合には解雇予告手当を支払う義務があります。

また、解雇を通告する際には、従業員の意見を聞き、必要に応じて改善の機会を与えることも検討するべきでしょう。

試用期間中に社員から退職を申し出た場合の対応

試用期間中に社員から退職の申し出があった場合、企業としては冷静かつ適切な対応が求められます。早期離職を防ぐ仕組みの見直しや、今後の採用活動へのフィードバックにもつながる重要なタイミングです。

- 申し出の受け止め方と対応の基本

- 法的な注意点と退職手続き

- 退職理由のヒアリングと記録の重要性

- 早期離職を防ぐための改善策

本章では、以上の4つの観点から退職申し出への対応を詳しく解説します。

申し出の受け止め方と対応の基本

試用期間中の退職申し出は、単なる「戦力の喪失」ではなく、組織改善の契機として捉えることが重要です。

企業側が驚いて引き止めに終始したり、感情的になったりするのではなく、まずは冷静に状況を把握する姿勢が求められます。

退職を申し出た理由や背景を丁寧にヒアリングし、本人の意思を尊重しつつ、必要に応じて上司・人事が同席して話し合う場を設けましょう。

また、退職の意思が明確であれば、速やかに社内の手続きや引き継ぎ準備に移行することが望ましいです。

法的な注意点と退職手続き

試用期間中の退職も、労働者の意思による自由な退職権として認められており、原則として2週間前までに申し出があれば、有効とされています(民法627条)。

企業としては、労働者からの申し出があった場合に備えて、雇用契約書や就業規則に「退職時の手続き」や「引き継ぎ義務」などを明記しておくことが望ましいです。

退職届の提出日や最終出社日、備品返却、社会保険手続き、給与精算などをスムーズに進めるためのフローを整備しておきましょう。

特にトラブル回避のため、口頭のみでのやり取りにせず、書面やメールなど記録に残る形で対応することがポイントです。

退職理由のヒアリングと記録の重要性

退職の申し出を受けた際には、本人の意思を尊重しつつも、退職理由をできる限り具体的に聞き取ることが、今後の採用改善や離職対策に直結します。

ヒアリングの際には以下のような視点を持つとよいでしょう。

- 業務内容や期待とのギャップ

- 人間関係や職場環境への不満

- 教育・サポート体制の不足

- 将来性やキャリア観との不一致

ヒアリング内容は必ず記録し、評価シートや面談記録に追記しておくことで、組織全体での改善アクションにつなげることが可能になります。

早期離職を防ぐための改善策

試用期間中の早期退職を防ぐには、従業員の不安や不満を早期に把握する仕組みが不可欠です。

具体的には、定期的な1on1やフィードバック面談を通じて、課題や悩みを聞き取る機会を設けることが重要です。また、メンター制度などによるサポート体制の整備も、孤立を防ぐ手段として有効です。

入社前後のオンボーディングを丁寧に行い、業務内容や評価基準を明確に伝えることで、期待とのギャップを抑えることができます。

さらに、退職理由の傾向をデータとして蓄積・分析し、採用フローや配属の見直しに活用することも有効な対策です。

試用期間延長の条件

試用期間を延長する場合には、法律面・評価面の正当性が求められます。

曖昧な理由での延長はトラブルの原因となるため、延長の要件や対象者の状況に応じた明確な説明が必要です。

- 業務遂行能力が基準に達していない場合

- 労働者の適応度や成長を見極める必要がある場合

- 試用期間中に十分な評価ができなかった場合

- 業務上の特別な事情(病欠や異動など)がある場合

以下に、延長の代表的なケースを紹介します。

業務遂行能力が基準に達していない場合

試用期間の目的の一つは、従業員が業務を適切に遂行できるかを評価することです。

しかし、業務遂行能力が企業の期待するレベルに達していない場合、試用期間を延長してさらなる成長の機会を与えることがあります。

例えば、新しい業務に慣れるのに時間がかかる職種や、高度なスキルを要する業務では、短期間では適性を見極めにくいことがあります。

そのような場合、試用期間を延長し、追加の研修や指導を行うことで、従業員の成長を促し、本採用の可能性を高めることができます。

ただし、業務遂行能力の不足を理由に延長する場合には、どの点が基準に達していないのかを明確にし、従業員に具体的な改善目標を提示することが重要です。

単に「もう少し様子を見たい」という理由では、労働者にとって不安を招くことになりかねません。

労働者の適応度や成長を見極める必要がある場合

試用期間中に従業員の適応力や成長度合いを十分に判断できない場合、試用期間を延長することでより適切な評価を行うことができます。

特に、職場の環境に慣れるまでに時間がかかるケースでは、試用期間を延長することで、従業員の本来の力を発揮できるかどうかを見極めやすくなります。

この場合も、試用期間の延長が一方的な企業の判断とならないよう、本人の意思を尊重しながら進めることが重要です。

試用期間の延長が労働者の成長につながる機会であることを説明し、納得を得られるようにする必要があります。

試用期間中に十分な評価ができなかった場合

試用期間中に業務の評価を行う機会が十分に確保できなかった場合、適正な判断を下すために試用期間を延長することがあります。

例えば、業務の繁忙期と重なり、従業員に十分な業務経験を積ませることができなかった場合や、担当業務の内容が限定され、総合的な評価が難しかった場合などが該当します。

また、試用期間中に人事評価の担当者が変更されたり、適切な評価体制が整っていなかった場合にも、試用期間を延長して再評価を行うことが望ましいでしょう。

ただし、企業側の事情による試用期間の延長は、労働者の不安を招く可能性があるため、適切な説明とフォローが必要です。

従業員に対して、どのような観点から追加評価を行うのか、延長後のスケジュールや評価基準を明示することで、納得感を持たせることが重要です。

業務上の特別な事情(病欠や異動など)がある場合

試用期間中に従業員が長期の病欠や特別な事情による業務離脱を余儀なくされた場合、試用期間を延長することで、公平な評価を行うことができます。

例えば、試用期間中に体調を崩して長期間の休職を余儀なくされた場合や、会社の都合で業務内容が変更され、適正な評価ができなかった場合などが該当します。

このような場合、試用期間を延長することで、従業員に対して適正な評価の機会を提供することが可能になります。

このような理由による延長は、労働者の不利にならないよう慎重に行う必要があります。

従業員が不安を感じないよう、延長の理由や今後の見通しを丁寧に説明し、納得を得ることが求められます。

試用期間に関するトラブルと防止策

試用期間中は、評価や雇用条件に関するトラブルが発生しやすい時期でもあります。

企業側があらかじめリスクを把握し、対策を講じておくことで、信頼関係の構築と円滑な採用活動につながります。

- 試用期間後の解雇を巡る法的トラブル

- 試用期間中のハラスメント・パワハラ問題

- 労働条件の違いによる不満と対応策

- 試用期間中の適切なフィードバックの欠如

ここでは主なトラブルとその防止策を整理しました。

試用期間後の解雇を巡る法的トラブル

試用期間終了後、企業が従業員の適性を判断し、本採用を見送る場合があります。

しかし、試用期間中だからといって、自由に解雇できるわけではなく、解雇権濫用の法理が適用されるため、慎重な判断が求められます。

試用期間後の解雇が法的トラブルに発展するケースとして、解雇理由が曖昧であったり、合理的な理由がない場合が挙げられます。

例えば、「会社の方針に合わなかった」「期待していた成果が出なかった」といった曖昧な理由では、従業員側から不当解雇として争われる可能性があります。

このようなトラブルを防ぐためには、試用期間中の評価基準を事前に明確にし、それに基づいた判断を行うことが重要です。

また、解雇を決定する前に、従業員に対してフィードバックを行い、改善の機会を与えることもトラブル回避につながります。

試用期間中のハラスメント・パワハラ問題

試用期間中の従業員は、本採用を目指して努力する立場にあるため、企業側の評価を気にするあまり、理不尽な指導や厳しい扱いを受けても声を上げにくい状況に陥ることがあります。

このような状況を悪用し、試用期間中の従業員に対してパワーハラスメントが行われるケースが問題となることがあります。

このような問題を防ぐためには、企業としてハラスメント防止のための方針を明確にし、試用期間中の従業員に対しても適切な対応を行うことが重要です。

相談窓口を設ける、研修を実施するなどの取り組みを行い、職場全体でハラスメントの防止に努めることが求められます。

労働条件の違いによる不満と対応策

試用期間中の労働条件が本採用時と異なる場合、従業員が不満を抱くことがあります。

特に、給与が低く設定されている、福利厚生が適用されない、契約内容が曖昧であるといったケースでは、企業への不信感が高まり、離職やトラブルにつながる可能性があります。

労働条件に関するトラブルを防ぐためには、試用期間の条件を事前に明示し、労働契約書に記載することが重要です。

また、福利厚生の適用範囲についても、事前にしっかりと説明することで、従業員の不安を軽減することができます。

試用期間中の適切なフィードバックの欠如

試用期間は、従業員の適性を判断するだけでなく、企業側が適切な指導やフィードバックを行う重要な機会でもあります。

しかし、試用期間中に十分なフィードバックが行われないと、従業員が自分の評価を正しく理解できず、不安を抱えることになります。

このような状況を防ぐためには、定期的にフィードバックを行い、試用期間の進捗状況を共有することが重要です。

具体的には、試用期間の開始時に評価基準を明確に伝え、中間面談を実施することで、従業員に改善の機会を与えることができます。

また、試用期間終了時には、最終評価をフィードバックし、本採用に向けたアドバイスを行うことが望ましいです。

試用期間を効果的に活用するためのポイント

試用期間は、単に評価の場であるだけでなく、従業員の定着や成長を支援する重要な期間です。

企業側が適切に活用することで、人材の早期戦力化と組織への定着率向上につながります。

- 試用期間中のフォローアップ体制の構築

- 企業文化との適合性の見極め

- 試用期間終了後の成長支援

以下にその具体的なポイントを整理しました。

試用期間中のフォローアップ体制の構築

試用期間中の従業員は、新しい環境に適応しながら業務を覚える必要があり、多くの不安や疑問を抱えています。

そのため、企業側はフォローアップ体制を整え、適切なサポートを提供することが重要です。

フォローアップを行う方法の一つとして、定期的な面談を実施することが挙げられます

また、直属の上司だけでなく、人事担当者やメンターがサポート役となることで、従業員が気軽に相談できる環境を整えることができます。

適切なフォローアップを行うことで、試用期間中の従業員が孤立することを防ぎ、企業側の期待に応えられるような環境を提供することができます。

企業文化との適合性の見極め

試用期間中には、業務遂行能力だけでなく、企業文化や職場環境への適応度を確認することも重要です。

企業ごとに異なる価値観や働き方があるため、従業員がそれに適応できるかどうかを試用期間中に見極める必要があります。

例えば、成果主義の文化が根付いている企業では、自主的に目標を設定し、達成に向けて努力できるかが評価ポイントになります。一方、チームワークを重視する企業では、協調性を持ち、周囲と円滑に連携できるかが重要視されます。

企業文化との適合性は、短期間では判断しにくい部分もありますが、試用期間中の行動や考え方を観察することで、ある程度の傾向を把握することができます。

また、従業員自身も試用期間中に企業の方針や価値観を理解し、それに対して違和感がないかを確認する機会とすることができます。

試用期間終了後の成長支援

試用期間は、本採用に向けた準備期間でもあります。

そのため、試用期間終了後にスムーズに業務へ移行できるよう、成長支援を行うことが重要です。

試用期間終了後に実施すべきことの一つに、フィードバックの提供があります。

試用期間中の評価を振り返り、良かった点や改善すべき点を具体的に伝えることで、従業員は自分の成長の方向性を理解しやすくなります。

フィードバックは一方的に行うのではなく、従業員の意見を聞く機会も設け、相互の理解を深めることが望ましいです。

また、試用期間後のキャリアプランについても話し合うことで、従業員のモチベーション向上につなげることができます。

本採用後の具体的な目標を設定し、成長のための支援策を提供することで、従業員が長期的に活躍できる環境を整えることができます。

試用期間についてよくある質問(FAQ)

試用期間についてよくある質問をまとめました。

試用期間中は正社員扱い?

試用期間中は、雇用契約の形式上は正社員と同じ扱いになります。

しかし、試用期間中は会社が従業員の適性や能力を判断する期間であり、本採用への移行を保証するものではないため、注意が必要です。

試用期間中の社員に機密性の高い業務をどこまで任せていい?

原則として、守秘義務契約を締結したうえで、段階的に任せるのが望ましいです。

業務アクセス権限の制限も有効です。

試用期間終了後に解雇判断を行う際、評価資料として何を残しておくべき?

評価シートや面談記録、メール・業務報告などの客観的な記録が必要です。

特に評価の根拠が明示された資料が後々のトラブル防止に役立ちます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

本記事では、試用期間の基本的な役割や目的から、適切な設定方法、評価基準、試用期間終了後の対応、そして試用期間に関するトラブルとその対策までを詳しく解説しました。

試用期間は、企業が従業員の適性を判断する重要な期間であり、適切に運用することで採用のミスマッチを防ぐことができます。

ぜひ本記事を参考に、試用期間のルールを明確にし、適切な評価基準を設けることで、企業と従業員双方にとって有意義な試用期間を実現してください。

採用が難しいと感じている方は株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)にお任せください!

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

のコピー-35-718x404.jpg?x82548)

のコピー-25-300x200.jpg?x82548)

-300x200.jpg?x82548)

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)